2025年も秋から冬にかけて、全国的にインフルエンザ流行が懸念される季節が到来します。

例年、学校や職場など人が集まる場を中心に感染が広がることが多く、「インフルエンザ予防」は一人ひとりにとって欠かせないテーマです。

本記事では、疫学情報、最新の知見を参考に医師監修で、2025年の流行傾向、リスク因子、ワクチン接種、日常生活でできる予防策、さらにもし感染した場合の対処法まで、医療視点でわかりやすく解説します。

1.インフルエンザ予防が重要な理由とは

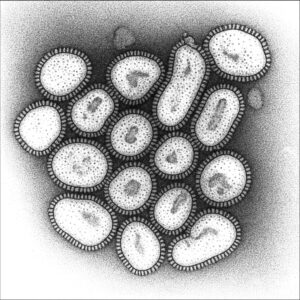

インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染して起こる急性の呼吸器感染症です。

インフルエンザウイルスにはA型、B型、C型がありますが、人に流行を引き起こすのは主にA型とB型です。

特にA型は変異が起こりやすく、毎年の大きな流行の原因となります。

A型には「H1N1」や「H3N2」といった種類があり、これらが主に問題となります。

インフルエンザウイルスの表面には、ヘマグルチニン(HA)とノイラミニダーゼ(NA)という2つのたんぱく質があり、その組み合わせによって型が細かく分類されます。

インフルエンザは単なる風邪とは異なり、感染すると高熱や倦怠感、頭痛、関節痛、咳や喉の痛みなどの症状が急激に現れます。

特に高齢者・乳幼児・基礎疾患のある方は重篤な合併症を起こすリスクが高いのが特徴です。

例えば、クループ症候群(喉の炎症による呼吸障害)、気管支炎や肺炎を合併することもあります。また、小児では熱性けいれんが起こることがあり、まれに急性脳症に進行することもあるため注意が必要です。

2025年も秋から冬にかけて、インフルエンザの流行シーズンが到来します。

毎年約1,000万人が感染し、重症化により入院や死亡に至るケースも少なくありません。

インフルエンザの主な感染経路は、飛沫感染と接触感染ですが、適切な対策で予防や重症化を防ぐことはとても重要です。

本記事では、インフルエンザの2025年最新の流行情報から効果的な予防法からまで、医師監修の下、医学的根拠に基づいた情報をわかりやすく解説します。

2.2025年のインフルエンザ流行予測と注意点

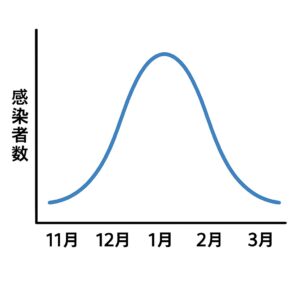

1)流行時期と特徴

2025年のインフルエンザ流行は、例年と同様に12月頃から兆候が現れ始め、1月から3月にかけてピークを迎えると予測されています。

特に注目すべきは、A型のH1N1とH3N2、さらにB型ウイルスの複数系統が同時に流行する可能性が高いことです。

これにより、一度感染しても別の型に再感染するリスクがあるため、より一層の注意が必要となります。

地域的な流行パターンとしては、人口密度の高い都市部から感染が拡大し、その後地方部へと波及していく傾向が見られます。

2025年は特に、新型コロナウイルスとの同時流行(ツインデミック)への警戒が重要で、医療機関の負荷増大や症状の判別困難など、複合的な課題への対応が求められます。

2)感染拡大の主要因子

インフルエンザが冬季に爆発的に感染拡大する背景には、複数の環境的・社会的要因が複合的に作用しています。

まず、気温の低下と湿度40%以下の乾燥した環境では、インフルエンザウイルスが空気中で長時間生存しやすくなります。

これに加えて、暖房により室内が密閉されがちになり、十分な換気が行われないことで、ウイルスが室内に滞留しやすい状況が生まれます。

さらに、学校や職場、高齢者施設などの集団生活の場では、一人の感染者から短期間で多数への感染拡大が起こりやすく、これがクラスター感染の主要な原因となっています。

通勤ラッシュや年末年始の人の移動も、感染拡大を加速させる重要な要因として挙げられます。

3.インフルエンザ予防の基本【5つの対策】

1)ワクチン接種が最重要

インフルエンザ予防において、ワクチン接種は最も確実で効果的な方法です。

ワクチンの発症予防効果は約50~60%ですが、特に重症化予防効果は約80%と高く、入院や死亡を大幅に減らせることが確認されています。

つまり、ワクチンを接種することで、仮に感染したとしても軽症で済む可能性が格段に高くなり、入院や死亡といった深刻な事態を避けることができます。

接種時期については、流行が本格化する前の10月から12月までに完了することが理想的です。

ワクチンの効果が現れるまでに約2週間かかるため、遅くとも12月中旬までには接種を済ませることが推奨されます。

接種回数は年齢によって異なり、13歳以上は1回接種、13歳未満の子どもは免疫応答を高めるため2回接種(2~4週間間隔)が必要となります。

特に優先的に接種すべき対象者として、65歳以上の高齢者、糖尿病・心疾患・呼吸器疾患などの基礎疾患を持つ方、妊婦・授乳婦、乳幼児、そして医療従事者や介護従事者が挙げられます。

これらの方々は感染リスクが高いか、または重症化しやすいため、早期の接種が特に重要です。

2)手洗い・手指消毒の徹底

手洗いは、接触感染を防ぐ最も基本的で効果的な予防策です。

インフルエンザウイルスは感染者が咳やくしゃみを手で覆った際に手指に付着し、その手でドアノブや電車のつり革、スマートフォンなどを触ることで拡散します。

他の人がこれらの表面を触り、その手で口や鼻、目を触ることで感染が成立してしまいます。

効果的な手洗いには正しい手順が重要です。流水と石けんを使用し、最低30秒間、指先から爪の間、指の間、手首まで丁寧にこすり洗いします。

洗浄後はペーパータオルで完全に乾燥させ、アルコール系消毒剤を併用することでより高い除菌効果を得られます。

手洗いのタイミングとしては、帰宅後や外出後、食事前後、トイレ後、鼻をかんだ後、公共交通機関を利用した後などが重要です。

特に外出先から戻った際の手洗いは、一日の感染リスクを大幅に軽減する効果があります。

3)マスク着用と咳エチケットも大切

マスク着用は飛沫感染を防ぐ重要な手段です。

感染者が咳やくしゃみをした際に飛び散る飛沫には大量のウイルスが含まれており、この飛沫を吸い込むことで感染が起こります。

マスクを正しく着用することで、これらの飛沫の吸入を大幅に減らすことができます。

マスクの効果を最大化するには、正しい着用方法が不可欠です。

鼻、口、あごを完全に覆い、顔との間に隙間ができないようしっかりとフィットさせることが重要です。

材質としては不織布マスクが最も高い防御効果を示すことが科学的に証明されており、布マスクよりも推奨されています。

布マスクやウレタンマスクは繰り返し使える利便性はありますが、飛沫の捕集効果は不織布マスクより低く、インフルエンザ予防としては不十分です。

特に人が多く集まる場所や医療機関、介護施設などへの訪問時には、不織布やサージカルマスク、N95マスク、J95マスク医療用マスクを選ぶことが推奨されます。

さらに、マスクは清潔な状態を保つことも大切です。

マスクは1日1回交換し、汚れや湿気を感じたら即座に新しいものに交換する必要があります。

咳エチケットについては、マスクを着用していない状況で特に重要となります。咳やくしゃみが出そうになったら、肘の内側やティッシュで口と鼻を覆い、飛沫の拡散を防ぎます。

使用したティッシュは即座に廃棄し、その後は必ず手洗いを行います。

このような配慮により、自分が感染源となることを防ぐことができます。

<参考記事>

【2025年最新】インフルエンザ予防に効果的なマスクの選び方とおすすめ・正しい使い方

<PR>

4)室内環境の管理

室内の湿度管理はインフルエンザ予防において見落とされがちですが、非常に重要な要素です。

湿度が40%を下回ると、インフルエンザウイルスが空気中で長時間生存しやすくなり、感染リスクが高まります。

逆に、湿度を40~60%に保つことで、ウイルスの生存期間を短縮し、感染力を弱めることができます。

加湿器の使用は効果的ですが、定期的な清掃とメンテナンスが必要です。

清掃を怠ると、かえって細菌やカビの温床となる可能性があります。

加湿器がない場合でも、洗濯物を室内に干したり、濡れたタオルをかけたりする簡易的な方法でも一定の効果が期待できます。

換気についても同様に重要です。密閉された室内ではウイルスが滞留しやすく、感染リスクが高まります。

理想的には1時間に2回、1回あたり5~10分間の換気を行うことで、室内の空気を新鮮に保つことができます。

エアコンを使用している場合でも、定期的な換気は必須です。

対角線上にある窓を開けることで、より効率的な空気の循環を促進できます。

5)共用部の除菌・清拭

日常生活で多くの人が触れる共用部分の除菌は、接触感染を防ぐ上で欠かせない対策です。

インフルエンザウイルスは表面に付着した状態で数時間から数日間生存することができ、特にプラスチックや金属の表面では長期間感染力を保持します。

家庭や職場で特に注意すべき箇所として、ドアノブや手すり、電気スイッチ、スマートフォンやタブレットの画面、デスクやキーボード、トイレの便座やレバーなどが挙げられます。これらの場所は多くの人が頻繁に触れるため、ウイルスが蓄積しやすく、感染拡大の起点となりやすい場所です。

除菌には70~80%のエタノールを含むアルコール系除菌剤や、適切に希釈した次亜塩素酸ナトリウム溶液が効果的です。

市販の除菌シートも手軽で実用的な選択肢となります。除菌作業は1日数回、特に多くの人が利用する前後に実施することで、感染リスクを大幅に軽減できます。

4.免疫力を高める生活習慣

インフルエンザ予防において、外的な感染対策と同じく重要なのが、体の内側からの免疫力強化です。

免疫システムが正常に機能していれば、ウイルスに曝露されても感染を防いだり、感染しても軽症で済ませることができます。

1)質の良い睡眠

睡眠は免疫機能の維持・回復に不可欠な要素です。睡眠不足が続くと、感染症に対する抵抗力が著しく低下し、インフルエンザにかかりやすくなることが科学的に証明されています。

成人では7~8時間の十分な睡眠時間を確保し、就寝・起床時間を一定に保つ規則正しい生活リズムが重要です。

睡眠の質を高めるためには、寝室環境の整備も大切です。

室温を適度に保ち、遮光カーテンで光を遮断し、静かな環境を作ることで、深い眠りを得ることができます。就寝前のスマートフォンやパソコンの使用は控え、リラックスできる環境を整えることも質の良い睡眠につながります。

<参考記事>

美肌は質の高い睡眠中に作られる!3つのホルモンを活かす4つの対策

2)バランスの取れた栄養摂取

免疫力向上には、特定の栄養素を意識的に摂取することが効果的です。

ビタミンCは免疫細胞の機能を高める働きがあり、柑橘類、ブロッコリー、イチゴなどに豊富に含まれています。

ビタミンDは免疫調節作用があり、鮭やサンマなどの魚類、きのこ類から摂取できます。

亜鉛は免疫細胞の正常な機能に必要不可欠なミネラルで、牡蠣、赤身肉、豆類に多く含まれています。

また、良質なタンパク質は抗体の材料となるため、鶏肉、卵、大豆製品などを積極的に摂取することが推奨されます。これらの栄養素をバランス良く摂取することで、体の防御機能を最適な状態に保つことができます。

<参考記事>

3)適度な運動習慣

定期的な運動は免疫機能を向上させ、感染症への抵抗力を高めます。

ウォーキングやジョギングを週3~4回、1回30分程度行うことで、免疫細胞の活性化が期待できます。

室内でできるストレッチやヨガ、階段昇降、ラジオ体操なども効果的で、天候に左右されずに継続しやすい運動として推奨されます。

ただし、過度な運動は逆に免疫力を低下させる可能性があるため注意が必要です。

激しすぎる運動は体にストレスを与え、一時的に感染リスクを高めることがあります。

自分の体力レベルに合わせた適度な運動を継続することが最も効果的です。

4)ストレス管理

慢性的なストレスは免疫機能を抑制し、インフルエンザなどの感染症にかかりやすくする要因となります。

十分な休息時間を確保し、趣味や娯楽に時間を割くことでストレス解消を図ることが重要です。

深呼吸や瞑想などのリラクゼーション技術も、ストレス軽減に効果的です。

また、喫煙や過度な飲酒は免疫機能を低下させるため、これらの習慣がある場合は改善することが推奨されます。

特に喫煙は呼吸器系の防御機能を著しく損なうため、インフルエンザの感染リスクと重症化リスクの両方を高める危険な要因となります。

5.インフルエンザと新型コロナの同時流行対策

2025年の冬季において特に警戒すべきは、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行、いわゆる「ツインデミック」の可能性です。

両者は症状が類似しているため、感染した場合の判別が困難であり、医療機関での診断や治療に複雑さをもたらします。

1)症状の見分け方

インフルエンザと新型コロナウイルス感染症は、いずれも発熱、咳、倦怠感などの共通した症状を示すため、症状のみでの判別は困難です。

しかし、一般的な傾向として、インフルエンザでは急激な高熱(38℃以上)と強い全身症状(筋肉痛、関節痛、頭痛)が特徴的で、症状の進行が比較的急速です。

一方、新型コロナウイルス感染症では段階的な発熱と長期間続く倦怠感、そして味覚・嗅覚異常が特徴として現れることが多いとされています。

ただし、これらの特徴は個人差が大きく、確実な判別には医療機関での検査が不可欠です。発熱や呼吸器症状が現れた場合は、自己判断せずに医療機関に相談することが重要です。

2)ダブルワクチン接種の重要性

同時流行に備えるためには、インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンの両方を接種することが推奨されます。

両ワクチンの接種により、それぞれの感染症に対する防御効果を得ることができ、仮に感染した場合でも重症化リスクを大幅に軽減できます。

接種スケジュールについては、両ワクチンを同時に接種することも可能ですが、副反応の観察や体調管理の観点から、医師と相談して適切な間隔を設けることも検討されます。

特に高齢者や基礎疾患を持つ方など、重症化リスクの高い方は、早期に両方のワクチン接種を完了することが特に重要です。

6.インフルエンザにかかった場合の対処法

予防策を講じていても、インフルエンザに感染してしまう場合があります。

そのような状況では、適切な対処により症状の軽減と回復の促進、そして周囲への感染拡大防止を図ることが重要です。

1)早期受診と診断

インフルエンザの疑いがある症状(38℃以上の急な発熱、強い全身倦怠感、筋肉痛、乾いた咳、喉の痛みなど)が現れた場合は、できるだけ早期に医療機関を受診することが重要です。

特に発症後48時間以内の受診が推奨される理由は、この期間内であれば抗インフルエンザ薬の効果が最も高く期待できるためです。

医療機関では迅速診断キットやPCR検査により、インフルエンザウイルスの型を特定し、適切な治療方針を決定します。

早期診断により、症状の重篤化を防ぎ、回復期間の短縮が期待できます。

2)抗インフルエンザ薬の効果

現在使用されている主な抗インフルエンザ薬には、タミフル(一般名:オセルタミビルリン酸塩カプセル)、イナビル(一般名:ラニナミビル)、ゾフルーザ(一般名:バロキサビル)があります。

これらの薬剤は、ウイルスの増殖を抑制することで症状の軽減と回復の促進を図ります。

特に重要なのは投与タイミングで、発症後48時間以内の投与が最も効果的とされています。

適切に使用された場合、発症期間を1~2日程度短縮し、重症化リスクを大幅に軽減することができます。

ただし、これらの薬剤は医師の処方が必要であり、患者の年齢、症状、基礎疾患などを考慮して最適な薬剤が選択されます。

<インフルエンザの治療薬一覧>

| 製品名 | 一般名 | 投与方法 | 投与回数 |

| タミフル | オセルタミビル | 内服 | 1日2回 5日間 |

| ゾルフーザ | バロキサビル | 内服 | 1回 |

| イナビル | ラニナミビル | 吸入 | 1回 |

| リレンザ | ザナミビル | 吸入 | 1日2回 5日間 |

| ラピアクタ | ペラミビル | 点滴 | 1回 |

3)自宅療養時の注意点

インフルエンザと診断された場合、多くのケースで自宅療養となります。

基本的なケアとして、十分な安静と睡眠を取り、脱水を防ぐために水分補給を心がけることが重要です。

発熱による体力消耗を避けるため、医師の指示に従って適切に解熱剤を使用することも推奨されます。

家庭内感染防止のためには、可能な限り患者を個室で隔離し、看病する家族はマスクや手袋を着用することが必要です。

患者が使用した食器やタオルなどは他の家族と共用せず、室内の定期的な換気を行うことで、ウイルスの拡散を防ぐことができます。

特に小児の患者では、インフルエンザ罹患中に異常行動を起こす可能性があるため、注意深い観察が必要です。

窓やベランダの施錠、患者を一人にしないこと(特に2階以上の住居)、急な立ち上がりや走り出しへの注意など、安全対策を徹底することが重要です。

4)重症化サインと緊急受診

インフルエンザは一般的に数日から1週間程度で回復しますが、場合によっては重症化する可能性があります。

呼吸困難や息切れ、胸痛や胸部圧迫感、意識障害や異常行動、39℃以上の高熱が3日以上続く場合、脱水症状(尿量減少、唇の乾燥)、けいれんなどの症状が現れた場合は、直ちに救急受診が必要です。

これらの症状は肺炎、脳炎・脳症、心筋炎などの重篤な合併症の兆候である可能性があり、迅速な医療介入が生命を救う鍵となります。

特に高齢者、乳幼児、基礎疾患のある方は重症化リスクが高いため、軽微な変化でも医療機関に相談することが重要です。

7.よくある質問(FAQ)

Q1.ワクチンを接種してもインフルエンザにかかりますか?

はい、ワクチンを接種してもインフルエンザにかかる可能性はあります。ワクチンの発症予防効果は約50~60%ですが、重症化予防効果は約80%と高く、入院・死亡リスクを大幅に軽減します。

「かからない」よりも「重症化させない」ことが主目的です。

ワクチン接種により、仮に感染したとしても軽症で済む可能性が格段に高くなり、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。

Q2.妊娠中でもワクチン接種は安全ですか?

妊婦さんの接種は推奨されています。

妊娠中はインフルエンザが重症化しやすく、胎児への影響もあるため、妊娠週数に関わらず接種可能です。

妊娠中のインフルエンザ感染は早産や低出生体重児のリスクを高める可能性があるため、必ず産婦人科医と相談の上、適切な時期に接種を受けることが重要です。

Q3.子どもは何歳からワクチン接種できますか?

生後6か月から接種可能です。13歳未満は2回接種(2~4週間間隔)が推奨されます。

子どもは成人に比べて免疫力が十分に発達していないため、2回接種により確実な免疫を獲得することが重要です。

保育園・学校での集団感染防止のためにも、適切な時期での接種が推奨されます。

Q4.マスクや手洗いは本当に効果がありますか?

マスクや手洗いは、インフルエンザの予防効果があることが科学的に証明されています。

正しい手洗いで接触感染を約40~50%減少、適切なマスク着用で飛沫感染を約70~80%軽減できるとの研究データがあります。

これらの対策は単独でも効果的ですが、組み合わせることでより高い予防効果を得ることができます。

重要なのは正しい方法で継続的に実践することです。

Q5.インフルエンザは市販薬だけで治療できますか?

インフルエンザは、医療機関での診断・治療が基本です。

市販薬は解熱・鎮痛などの対症療法のみで、ウイルス増殖を抑制する効果はありません。

インフルエンザの確定診断には専用の検査が必要で、抗インフルエンザ薬の処方も医師の判断が必要です。

特に高リスク群の方は必ず医療機関を受診してください。

Q6.インフルエンザと風邪の違いは何ですか?

インフルエンザの特徴は、急激な高熱(38℃以上)、強い全身症状(倦怠感・筋肉痛・頭痛)、症状の急速な進行です。

風邪の特徴は、徐々に始まる軽い発熱、局所症状が主体(鼻水・喉の痛み・咳)、比較的軽微な全身症状となります。

インフルエンザは風邪に比べて症状が重篤で、合併症のリスクも高いため、早期の医療機関受診が重要です。

| インフルエンザ | 風邪 | |

| 発症時期 | 主に冬季(12月~3月) | 1年を通して散発的 |

| 病原体 | インフルエンザウイルス(A型・B型・C型) | アデノウイルス・ライノウイルスなど |

| 主な症状 | 高熱(38~40度)、頭痛、関節痛、強い寒気、せき、強い倦怠感、のどの痛み、鼻水など | のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、発熱など |

| 症状の進行 | 発症から数時間〜1日で急速に悪化する | ゆっくり |

| 症状が出る部位 | 全身 | のど、鼻など局所的 |

| 合併症 | 気管支炎、肺炎、脳症など | まれ |

Q7.インフルエンザと新型コロナウイルス感染の違いは何ですか?

インフルエンザと新型コロナ感染症は、悪寒・発熱・頭痛・喉の痛み・咳・倦怠感などの症状が似ています。

そのため、初期症状では判断しづらい状況です。

しかし、いくつか違いがあります。それでも自分で診断できないので、早めの受診することが推奨されます。

| インフルエンザ | 新型コロナ | |

| 発症時期 | 主に冬季(12月~3月) | 年を通して発生、季節を問わず流行する可能性 |

| 病原体 | インフルエンザウイルス(A型・B型・C型) | SARS-CoV-2(新型コロナウイルス) |

| 主な症状 | 高熱(38~40度)、頭痛、関節痛、強い寒気、せき、強い倦怠感、のどの痛み、鼻水など | 発熱、咳、倦怠感、味覚・嗅覚障害、呼吸困難、喉の痛み |

| 症状の進行 | 発症から数時間〜1日で急速に悪化する | 潜伏期間が長く(2〜14日)、比較的ゆるやかに症状が進行することが多い |

| 症状が出る部位 | 全身 | 主に呼吸器(肺・気管支)に強く出やすい。嗅覚・味覚障害など神経系にも影響することがある |

| 合併症 | 気管支炎、肺炎、脳症など | 肺炎、急性呼吸窮迫症候群(ARDS)、血栓症、長期に続く後遺症(Long COVID) |

<参考記事>

新型コロナ変異株「ニンバス株」予防のマスクの選び方・着用法からおすすめ

Q8.インフルエンザと百日咳の違いは何ですか?

インフルエンザと百日咳の最も大きな違いは、原因がウイルスか細菌か、そして咳の特徴です。

インフルエンザはウイルスによる呼吸器感染症で発熱を伴い、咳は後から現れるのが特徴です。

一方、百日咳は百日咳菌という細菌が原因で、発熱は少なく、特徴的な激しい咳が長期間続くのが主な症状で、特に乳幼児では重症化しやすいため注意が必要です。

<参考記事>

【2025年最新】大人の百日咳の症状や原因・治療・予防の対策

【2025年最新】大人の百日咳予防対策|ワクチン・マスク・生活習慣まで徹底解説

8.まとめ:効果的なインフルエンザ予防で安全な冬を

2025年のインフルエンザ予防で最も重要なポイントは、早めのワクチン接種(10~12月推奨)、基本的感染対策の徹底(手洗い・マスク・換気)、免疫力向上の生活習慣(睡眠・栄養・運動)、新型コロナとの同時流行対策、発症時の早期受診(48時間以内)が挙げられます。

インフルエンザ予防は個人の健康を守るだけでなく、家族や地域コミュニティ全体を感染症から守る社会的責任でもあります。

一人ひとりが適切な予防策を実践することで、社会全体の感染拡大を抑制し、医療機関への負担軽減にも貢献することができます。

正しい知識に基づいた予防対策を実践し、安全で健康な冬をお過ごしください。

症状が現れた場合は、早めに医療機関にご相談することをお勧めします。

早期の対応により、症状の軽減と早期回復、そして周囲への感染拡大防止が期待できます。

参考情報

SNS Share

\ この記事をシェアする /