2025年夏、新型コロナウイルスの変異株「ニンバス株(NB.1.8.1)」による感染者が増え、世界中で報告されています。

オミクロン系統から派生したこの株は、「カミソリを飲み込んだようなのどの痛み」があると報じられ、多くの人に不安を与えています。しかし、臨床現場では「痛みはそこまで強くなかった」という声も多く、報道と現場の印象には差があります。本記事では、新型コロナの新株「ニンバス株(NB.1.8.1)」の最新「特徴」「症状」「予防法(ワクチン・マスクなど)「治療」「日常生活や社会生活での対策」などを網羅的に解説します。

この記事の監修

院長

慶應義塾大学医学部卒業

東海大学医学部客員准教授

米国ペンシルバニア大学消化器内科元博士研究員

日本アルコールアディクション医学会理事

日本総合内科専門医、日本消化器病学会専門医、日本肝臓学会専門医、日本内視鏡学会専門医、日本人間ドック健診専門医、日本病態栄養学会専門医、日本抗加齢医学会専門医

2024年秋、メタボとロコモを同時予防管理する未来志向型クリニックを東京・用賀の地に開業。

ニンバス株(NB.1.8.1)の基本情報

ニンバス株の正体

ニンバス株(NB.1.8.1)は、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)のオミクロン株の一亜系統です。2024年冬に世界的に優勢となったJN.1系統から進化・分岐した変異株として注目を集めています。

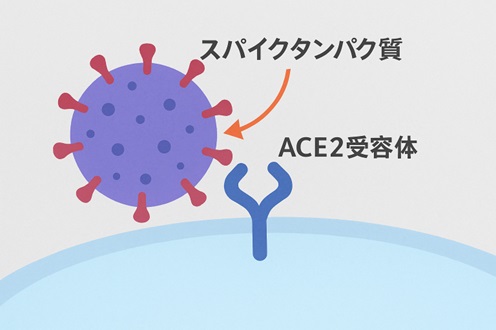

この変異株は、スパイクタンパク質に複数の重要な遺伝子変異を持っており、特にL455SとF456Lという変異が感染力の向上に寄与していると考えられています。これらの変異により、ウイルスが人間の細胞に侵入する際の「鍵」となるACE2受容体への結合力が強化されているのが特徴です。

名前の由来と呼称

「ニンバス」は科学的な正式名称ではなく、メディアや一般向けに使われる非公式な呼び名です。正式な系統名は「NB.1.8.1株」ですが、この複雑な番号よりも覚えやすく、報道でも広く使われるようになりました。

「ニンバス(Nimbus)」の語源はラテン語で「雨雲」を意味し、英語では聖者の後光や、ファンタジー作品『ハリー・ポッター』に登場する魔法のほうきの名前としても知られています。この名前が選ばれた明確な理由は公表されていませんが、雲のように広がる感染力の高さを暗示している可能性があります。

オミクロン系統からの進化過程

ニンバス株の系譜を辿ると、2021年に出現した最初のオミクロン株(BA.1)から始まり、BA.2、BA.5、そしてJN.1へと進化してきた長い変異の歴史があります。JN.1系統は2024年初頭から世界的に広まり、その後さらなる変異を重ねてNB.1.8.1(ニンバス株)が生まれました。

この進化過程で、ウイルスは人間の免疫システムを巧妙に回避する能力(免疫逃避性)を獲得し、同時に感染力も向上させています。一方、興味深いことに、重症化させる能力については従来株と大きな差は見られていません。

WHOでの位置づけと国際的監視

世界保健機関(WHO)は、ニンバス株を「要観察株(Variant Under Monitoring:VUM)」に分類しています。これは最高レベルの「懸念される変異株(VOC)」や「注目すべき変異株(VOI)」よりも一段階低い位置づけですが、継続的な監視が必要であることを意味しています。

VUMに分類される変異株は、「感染力の増加、重症度の変化、免疫逃避の可能性があるが、現時点では公衆衛生上の重大な脅威とは断定できない株」と定義されています。WHOは各国の保健当局と連携し、ニンバス株の動向を注意深く監視し続けています。

<参照元>

Yahoo!ニュース:新型コロナ感染者数、ことし最多…10週連続の増加 変異株「ニンバス」のどの強い痛みが特徴

Yahoo!ニュース:新型コロナ再流行か、新変異株「ニンバス」拡大中… 喉の激痛・高齢者の重症化に要注意)

Verywell Health:What You Need to Know About the New COVID Variant ‘Nimbus’

ひろつ内科クリニック「ニンバス株(NB.1.8.1)とは?咽頭痛は本当に「カミソリ喉」なのか」

CT Insider「Razor throat’ COVID: What to know about the new variant and a summer spike」

Virological characteristics of the SARS-CoV-2 NB.1.8.1 variant)

WHO TAG-VE Risk Evaluation for SARS-CoV-2 Variant Under Monitoring: NB.1.8.1)

People.com:New Covid Variant Causes Sore Throat That Feels Like ‘Razor Blades’m

感染の現状と疫学データ

世界的な感染拡大状況

ニンバス株による感染は、2025年夏頃から世界各地で急速に報告されるようになりました。最初に大規模な感染が確認されたのはアメリカとヨーロッパの主要都市部で、その後アジア太平洋地域にも拡散しています。

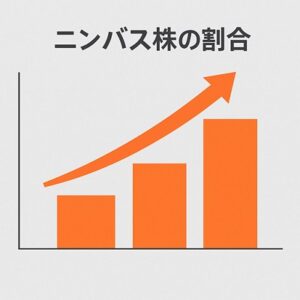

アメリカ疾病予防管理センター(CDC)の報告によると、2025年8月時点でアメリカ国内の新型コロナ感染者の約60-70%がニンバス系統によるものと推定されています。ヨーロッパでも同様の傾向が見られ、イギリス、フランス、ドイツなどでニンバス株が優勢株となっています。

日本国内の感染状況

日本では、厚生労働省が2025年8月29日に発表したデータによると、全国約3,000の定点医療機関から8月18日〜24日の1週間に報告された新型コロナウイルスの新規感染者数は33,275人でした。これは10週連続での増加を示しており、感染の再拡大が懸念される状況です。

特に注目すべきは、これらの新規感染者の約80%がニンバス株(NB.1.8.1系統)によるものと推定されていることです。この数字は、ニンバス株が日本国内でも急速に主流になっていることを示しています。

地域別に見ると、東京都、大阪府、愛知県などの大都市圏での感染者数が多く、人口密度の高い地域での感染拡大が顕著になっています。また、夏の観光シーズンと重なったことで、観光地での感染例も報告されています。

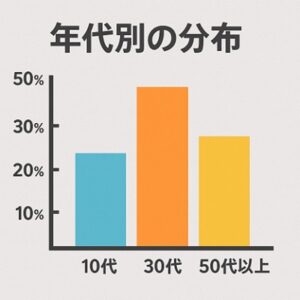

年齢別・性別感染パターン

ニンバス株の感染者を年齢別に分析すると、20代から40代の働き盛り世代での感染が最も多く、全体の約50%を占めています。これは従来のオミクロン株と類似した傾向です。

10代以下の小児では感染率は相対的に低いものの、学校や保育施設でのクラスター発生も報告されており、注意が必要です。一方、65歳以上の高齢者では感染率は中程度ですが、重症化リスクが高いため、継続的な注意が求められています。

性別による感染率の差は明確ではありませんが、わずかに女性の方が感染率が高い傾向が見られます。これは職業(医療従事者、教育関係者など)や社会的役割の違いが影響している可能性があります。

従来株との比較データ

ニンバス株の感染力を従来株と比較すると、基本再生産数(R0)は約1.3-1.5と推定されており、これは最初のオミクロン株(BA.1)の約1.2~1.4倍に相当します。つまり、1人の感染者から平均1.3~1.5人に感染を広げる計算になります。

潜伏期間については、ニンバス株では平均2~3日と、従来のオミクロン株(3~4日)よりもやや短縮されている傾向があります。これは、ウイルスの増殖速度が向上していることを示唆しています。

感染期間(他人にうつす可能性がある期間)は、症状発現前1~2日から症状発現後5~7日程度とされており、これは従来株とほぼ同様です。ただし、個人差が大きく、無症状者でもウイルスを排出している可能性があるため、注意が必要です。

医療機関での検出・診断状況

全国の医療機関では、PCR検査や抗原検査によるニンバス株の検出が行われています。従来の検査方法でも新型コロナウイルスとしては検出できますが、ニンバス株特有の変異を特定するには、遺伝子解析(シーケンス解析)が必要です。

現在、国立感染症研究所や各地方衛生研究所では、感染者の検体の一部についてシーケンス解析を実施し、変異株の動向を監視しています。この監視により、ニンバス株の拡散状況や新たな変異の出現を早期に把握することが可能になっています。

ニンバス株の特徴と感染メカニズム

感染力の強化メカニズム

ニンバス株が従来株より高い感染力を持つ理由は、主にスパイクタンパク質の変異にあります。特に重要なのがL455SとF456Lという2つのアミノ酸変異です。これらの変異により、ウイルスが人間の細胞表面にあるACE2受容体により強固に結合できるようになりました。

この結合力の向上は、ウイルスが細胞内に侵入する効率を高めるため、少ないウイルス量でも感染が成立しやすくなります。実験室での研究では、ニンバス株のACE2受容体への結合力は、従来のオミクロン株と比較して約1.5~2倍向上していることが確認されています。

また、ウイルスの細胞内での複製速度も向上しており、これが潜伏期間の短縮や感染力の増強に寄与していると考えられています。

免疫逃避性の詳細

ニンバス株のもう一つの重要な特徴は、既存の免疫を回避する能力(免疫逃避性)です。過去の新型コロナ感染や現行のワクチン接種によって形成された抗体に対して、ある程度の耐性を示します。

しかし、この免疫逃避は完全ではありません。ワクチン接種者や過去の感染者でも再感染の可能性はありますが、重症化を防ぐ細胞性免疫(T細胞免疫)は比較的よく保たれています。このため、ワクチン接種者では軽症で済むケースが多いことが報告されています。

具体的には、2回接種完了者での発症予防効果は約40~50%程度に低下していますが、重症化予防効果は80~90%程度維持されていると推定されています。

重症化リスクの評価

現時点でのデータでは、ニンバス株による重症化リスクは従来のオミクロン株と大きな差はないとされています。入院率、ICU使用率、死亡率いずれも、同時期の他の変異株と比較して有意な増加は見られていません。

ただし、感染者数の増加に伴い、絶対的な重症者数や入院者数は増加する可能性があります。特に高齢者や基礎疾患を持つ人では、引き続き注意深い観察が必要です。

重症化のリスクファクターは従来と変わらず、65歳以上の高齢者、糖尿病、高血圧、心疾患、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患を有する人、免疫抑制状態にある人などが該当します。

潜伏期間とウイルス排出パターン

ニンバス株の潜伏期間(感染から症状発現まで)は平均2~3日で、従来株より若干短くなっています。最短では感染後1日以内、最長でも7日程度で症状が現れることが多いとされています。

ウイルス排出(他人への感染性)は、症状発現の1~2日前から始まり、症状発現後3~5日でピークを迎えます。その後徐々に減少し、症状発現後7~10日程度で検出されなくなることが一般的です。

ただし、免疫抑制状態にある人では、より長期間ウイルスを排出する可能性があり、個別の対応が必要です。また、無症状感染者でも他人への感染源となる可能性があるため、注意が必要です。

季節性と環境要因の影響

新型コロナウイルスは季節性の影響を受けることが知られており、ニンバス株も例外ではありません。一般的に、湿度が低く気温が下がる秋冬期に感染が拡大しやすい傾向があります。

しかし、2025年夏にニンバス株の感染が拡大していることは、このウイルスが季節的制約を受けにくい性質を持つ可能性を示唆しています。これは、エアコンの使用による室内環境の変化や、夏季の旅行・イベント増加などの社会的要因も影響していると考えられます。

また、換気の悪い屋内環境では感染リスクが高まるため、季節を問わず適切な換気対策が重要です。特に湿度が40~60%程度に保たれた環境では、ウイルスの生存率が下がることが知られています。

症状の詳細と経過

特徴的な喉の痛みの実態

ニンバス株による感染で最も注目される症状は、激しい喉の痛みです。一部の患者では「カミソリで切られたような」「ガラスを飲み込んだような」と表現されるほど強烈な痛みを訴えることがあり、メディアでは「カミソリ喉(Razor throat)」として報道されています。

しかし、実際の臨床現場では、すべての患者がこのような激痛を経験するわけではありません。多くの医療従事者からは「確かに喉の痛みを訴える患者は多いが、それほど特異的ではない」「頭痛や倦怠感の方がつらいと訴える患者も多い」という報告が寄せられています。

喉の痛みの特徴として、感染初期は軽度でも、病気の進行とともに急激に悪化することがあります。「最初は軽い風邪症状だったのに、2~3日目に突然喉が耐えられないほど痛くなった」という患者の訴えも報告されており、症状の経過観察が重要です。

痛みの程度には個人差が大きく、年齢、基礎疾患の有無、免疫状態、過去の感染歴などが影響する可能性があります。また、喉の痛みは通常3~7日程度で改善することが多いとされています。

その他の主要症状と発現パターン

ニンバス株感染では、喉の痛み以外にも多様な症状が現れます。症状の発現順序と頻度は以下の通りです。

| 初期症状 (感染後1~3日) |

|

| 中期症状 (感染後2~5日) |

|

| その他の症状 |

|

これらの症状は、インフルエンザや一般的な風邪と類似しているため、喉の痛みが軽度な段階では鑑別が困難です。

年齢別症状の特徴

| 小児 (0~12歳) | 小児では成人と比較して症状が軽微なことが多く、無症状感染も20~30%程度見られます。症状が現れる場合も、発熱、倦怠感、軽度の咳が主体で、激しい喉の痛みを訴えることは比較的少ないとされています。 ただし、小児は症状を適切に表現できないことがあるため、以下の症状に注意が必要です。

|

| 青年・成人 (13~64歳) | この年代では典型的な症状が現れやすく、特に20~40代では強い喉の痛みを訴える患者の割合が高いとされています。仕事や学業への影響も大きく、症状が軽快するまで7~10日程度を要することが多いです。 |

| 高齢者 (65歳以上) | 高齢者では症状の発現が遅れることがあり、初期は軽微な症状でも急速に悪化する可能性があります。また、典型的な症状に加えて、食欲不振、脱水、意識レベルの低下などに注意が必要です。 |

症状の持続期間と回復パターン

ニンバス株による症状の持続期間は、個人差がありますが、以下のような経過を辿ることが一般的です。

| 急性期 (発症後1~7日) | 症状が最も強く現れる時期で、発熱、喉の痛み、倦怠感などが主体となります。この期間中は感染力も高いため、隔離が重要です。 |

| 回復期 (発症後7~14日) | 症状は徐々に軽快しますが、咳や倦怠感が残存することがあります。多くの患者はこの時期に日常生活に復帰できます。 |

| 完全回復期 (発症後14日以降) | ほとんどの症状が消失し、完全に回復します。ただし、一部の患者では咳や倦怠感が数週間持続することがあります。 |

Long COVID(後遺症)のリスク

現時点では、ニンバス株による長期後遺症(Long COVID)の詳細なデータは限られていますが、従来のオミクロン株と同程度のリスクがあると考えられています。

主な後遺症として報告されているのは、次のようなものです。

- 持続性の倦怠感(約10~15%)

- 集中力の低下(約5~10%)

- 持続性の咳(約5~10%)

- 味覚・嗅覚異常の遷延(約3~5%)

後遺症のリスクファクターとしては、急性期の症状が重篤だった人、高齢者、女性、基礎疾患を有する人などが挙げられています。

ニンバス株の診断と検査方法

PCR検査での識別と精度

ニンバス株の診断には、現在使用されているPCR検査が有効です。新型コロナウイルスとしての検出については、従来の検査キットでも十分な精度(感度95%以上、特異度99%以上)で診断可能です。

ただし、ニンバス株特有の変異を特定し、他の変異株と区別するためには、より詳細な遺伝子解析(シーケンス解析)が必要です。この解析は通常、国立感染症研究所や地方衛生研究所で実施されており、結果が出るまでに数日を要します。

検体採取のタイミングも重要で、症状発現後2~3日以内に採取された検体での検出率が最も高いとされています。無症状者や症状が軽微な場合でも、感染の疑いがある場合は検査を受けることが推奨されます。

抗原検査の活用と限界

抗原検査(迅速検査)は、15~30分程度で結果が得られる利便性がありますが、PCR検査と比較すると感度がやや劣ります(感度70~85%程度)。特に無症状者や症状が軽微な場合の検出率は低下する傾向があります。

ニンバス株に対する抗原検査の性能については、現在のところ従来株と大きな差はないとされていますが、変異の影響により検出感度に変化が生じる可能性があります。そのため、抗原検査で陰性でも症状がある場合や、濃厚接触者の場合は、PCR検査の実施を検討することが重要です。

家庭用の抗原検査キットも市販されており、自宅での簡易スクリーニングに活用できますが、結果の判定には注意が必要です。陽性の場合は医療機関を受診し、陰性でも症状がある場合は医師に相談することが推奨されます。

他の感染症との鑑別診断

ニンバス株による感染症状は、他の呼吸器感染症と類似しているため、適切な鑑別診断が重要です。

| インフルエンザとの鑑別 | インフルエンザも高熱、倦怠感、筋肉痛などの症状を呈しますが、ニンバス株では特徴的な喉の痛みがより顕著に現れることが多いです。ただし、確実な鑑別には検査が必要です。 |

| 溶連菌感染症との鑑別 | 溶連菌感染症でも強い喉の痛みを生じますが、通常は発疹や舌の変化(イチゴ舌)を伴うことが多く、これらの症状はニンバス株では稀です。 |

| 一般的な風邪との鑑別 | 普通感冒では、くしゃみや鼻水が主体で、全身症状は軽微なことが多いです。ニンバス株では倦怠感や筋肉痛などの全身症状がより強く現れる傾向があります。 |

受診の目安とタイミング

以下の症状がある場合は、早めに医療機関を受診することが推奨されます。

| 緊急性の高い症状 |

|

| 受診を検討すべき症状 |

|

| 検査を受けるべき状況 |

|

検査結果の解釈と注意点

検査結果の解釈には以下の点に注意が必要です。

| 偽陰性の可能性 | 検体採取のタイミング、採取方法、検査の種類によっては、感染していても陰性となる可能性があります。症状がある場合は、陰性でも感染対策を継続することが重要です。 |

| 偽陽性の可能性 | PCR検査では偽陽性は稀ですが、抗原検査では他のウイルスとの交差反応により偽陽性が生じる可能性があります。 |

| 感染力の判断 | 陽性結果が出ても、感染からの経過時間や症状の程度により、他人への感染力は異なります。医師の指導に従い、適切な隔離期間を守ることが重要です。 |

治療法と自宅療養のポイント

抗ウイルス薬の効果と適応

ニンバス株に対する抗ウイルス薬の効果は、従来の新型コロナ治療薬と基本的に同様とされています。現在、主に使用されている抗ウイルス薬は以下の通りです。

| パキロビッドパック (ニルマトレルビル/リトナビル) | 経口薬で、発症5日以内に投与開始することで重症化リスクを約89%減少させる効果があります。ニンバス株に対しても有効性が期待されていますが、他の薬剤との相互作用が多いため、服薬中の薬剤の確認が必要です。 |

| ラゲブリオ (モルヌピラビル) | 経口薬で、発症5日以内の投与により重症化リスクを約30%減少させます。パキロビッドパックが使用できない場合の代替選択肢として使われることが多いです。 |

| ゾコーバ (エンシトレルビル) | 日本初の経口薬で、発症から3日以内に内服。投与期間は5日間(初日3錠、以降は1日1錠)。 軽症から中等症の患者に使われることが多い。 |

| ベクルリー (レムデシビル) | 点滴薬で、主に入院患者に使用されます。回復期間の短縮効果が認められており、中等症以上の患者に適応されます。 これらの薬剤の処方は、年齢、基礎疾患、症状の重篤度などを総合的に判断して決定されます。 |

対症療法の具体的方法

軽症から中等症の患者では、対症療法が治療の中心となります。

| 解熱・鎮痛剤 | アセトアミノフェンやイブプロフェンなどのNSAIDsが使用されます。発熱や頭痛、筋肉痛の緩和に効果的です。ただし、用法・用量を守り、他の薬剤との相互作用に注意が必要です。 |

| 咳止め薬 | 乾性咳嗽が強い場合は、デキストロメトルファンなどの鎮咳薬が処方されることがあります。ただし、痰の排出を阻害する可能性があるため、使用は慎重に判断されます。 |

| 喉の痛みに対する治療 |

|

| 脱水対策 | 十分な水分摂取が重要です。経口摂取困難な場合は、点滴による水分・電解質補給が必要になることがあります。 |

自宅療養時のケア方法

軽症患者の多くは自宅療養となるため、適切なケア方法を知ることが重要です。

| 症状管理 |

|

| 栄養・水分補給 |

|

| 環境整備 |

|

| 家族内感染防止 |

|

重症化時の治療選択肢

中等症から重症に進行した場合の治療法。

| 酸素療法 | 血中酸素飽和度が低下した場合(通常95%未満)、酸素投与が必要になります。鼻カニューラ、酸素マスク、場合によってはハイフローネーザルカニュラが使用されます。 |

| ステロイド療法 | デキサメタゾンなどのステロイド薬は、中等症以上の患者で炎症反応を抑制し、重症化を防ぐ効果があります。投与量や期間は症状の重篤度に応じて調整されます。 |

| 抗凝固療法 | 血栓形成のリスクが高い患者では、ヘパリンなどの抗凝固薬が使用されることがあります。 |

| 人工呼吸管理 | 重篤な呼吸不全の場合、非侵襲的陽圧換気(NPPV)や、さらに重篤な場合は気管挿管による人工呼吸管理が必要になることがあります。 |

回復期のケアと社会復帰

症状が改善した後も、以下の点に注意が必要です。

体力回復のための段階的活動再開 急激な運動や活動は避け、徐々に日常生活レベルを上げていくことが重要です。倦怠感が残存している場合は、無理をせず十分な休息を取ることが大切です。

| 職場・学校復帰の目安 |

|

| フォローアップ | 症状改善後も、以下の症状が続く場合は医療機関を受診することが推奨されます:

|

| 予防策の継続 | 回復後も再感染の可能性があるため、発症後10日間は注意機関として基本的な感染対策(マスク着用、手洗い、換気など)を継続することが重要です。 |

予防対策の実践

ワクチン接種の効果と推奨

ニンバス株に対するワクチンの効果は、従来株と比較してやや低下していますが、依然として重要な予防手段です。現在使用されているmRNAワクチン(ファイザー・ビオンテック、モデルナ)の効果は以下の通りです。

発症予防効果

2回接種完了者では約40~50%、3回目接種(ブースター接種)完了者では約60~70%の発症予防効果があると推定されています。これは従来株に対する効果(80~90%)と比較すると低下していますが、一定の予防効果は認められます。

重症化予防効果

重症化予防効果は高く維持されています。2回接種完了者で約80~85%、3回目接種完了者では約90~95%の重症化予防効果があります。これにより、入院や死亡のリスクを大幅に削減できます。

接種推奨対象

- 65歳以上の高齢者:3~6か月ごとの追加接種を推奨

- 基礎疾患を有する人:医師と相談の上、定期接種を検討

- 医療従事者・介護従事者:職業上の理由から定期接種を推奨

- 一般成人:年1~2回の接種を推奨

副反応と注意点

接種後の副反応は従来と同様で、接種部位の痛み、発熱、倦怠感などが主なものです。重篤な副反応は極めて稀ですが、アレルギー歴のある人は事前に医師に相談することが重要です。

マスクの選び方と着用法

マスクは飛沫感染防止に最も効果的な手段の一つです。ニンバス株の高い感染力を考慮すると、適切なマスクの選択と着用が重要です。

日常生活での推奨マスク

- 不織布マスク:コストパフォーマンスが良く、日常使いに適している。フィルター効果は約70~80%。

- サージカルマスク:医療用マスクで、フィルター効果約95%。日常生活でも使用可能。

高リスク環境での推奨マスク

- J95マスク:日本の規格のマスクで、フィルター効果95%以上。日本人の顔にフィットしやすい。

- N95マスク:医療現場標準で、フィルター効果95%以上。長時間着用は困難。

- KF94マスク:韓国規格で、フィルター効果94%以上。N95より着け心地が良い。

マスクの正しい着用法

- 手を清潔にしてからマスクを取る

- 鼻、口、顎を完全に覆う

- 鼻部分のワイヤーを鼻の形に合わせて調整

- 顔との隙間ができないよう確認

- マスクの表面には触れない

- 外すときは耳かけ部分を持つ

マスクの管理と交換

- 湿ったり汚れたりしたら即座に交換

- 不織布マスクは基本的に使い捨て

- 1日1回以上の交換を推奨

- 使用済みマスクは密閉して廃棄

<参考記事>

新型コロナ変異株「ニンバス株」予防のマスクの選び方・着用法からおすすめ

https://aestheticmedicine.nahls.co.jp/infection/nimbus-mask/

手洗い・消毒の徹底

手洗いは最も基本的で効果的な感染予防策です。新型コロナウイルスは石けんやアルコールで容易に不活化されます。

効果的な手洗い方法

- 流水で手を濡らす

- 石けんを手に取り、よく泡立てる

- 手のひら、手の甲、指の間、指先、親指周り、手首まで20秒以上こする

- 流水でよくすすぐ

- 清潔なタオルまたはペーパータオルで拭く

手洗いのタイミング

- 外出から帰宅した時

- 食事の前後

- トイレの後

- くしゃみや咳をした後

- 公共交通機関を利用した後

- 他人と握手した後

アルコール手指消毒液の使用

手洗いができない場合は、アルコール濃度70%以上の手指消毒液が有効です。15秒以上手全体に擦り込み、乾燥させます。

換気対策の重要性と実践方法

適切な換気は、空気中のウイルス濃度を下げる重要な対策です。

換気の基本原則

- 1時間に2回以上、1回5~10分程度の換気

- 対角線上の窓やドアを開けて風の通り道を作る

- 機械換気設備がある場合は常時運転

- CO2濃度1000ppm以下を目安とする

場所別換気対策

- 家庭:リビング、寝室の定期的な換気、キッチンの換気扇活用

- 職場:会議室や執務室の換気、空調設備の適切な運用

- 学校:教室の窓開け、体育館や音楽室での特別な配慮

- 店舗:入口ドアの開放、換気扇の増設

換気効率を高める工夫

- サーキュレーターや扇風機の活用

- 湿度40~60%の維持

- エアコンと換気の併用

- 空気清浄機の補助的使用

免疫力向上のための生活習慣

基本的な生活習慣の改善により、感染リスクを下げ、感染しても軽症で済む可能性を高めることができます。

下記に例を示します。必ずしもこのとおりに行う必要はありませんし、健康状態や体力などに応じてできることを取り入れましょう。

栄養管理

- バランスの取れた食事(炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル)

- ビタミンC、D、亜鉛の適切な摂取

- 発酵食品による腸内環境の改善

- 十分な水分摂取(1日1.5~2L)

睡眠の質の向上

- 1日7~8時間の十分な睡眠

- 規則正しい就寝・起床時間

- 寝室環境の整備(暗さ、静けさ、適切な温度)

- スマートフォンやPCの就寝前使用制限

適度な運動

- 週150分以上の中強度運動(早歩き、軽いジョギングなど)

- 筋力トレーニングを週2回以上

- ストレッチやヨガなどのリラクゼーション

- 過度な運動は免疫力を低下させるため注意

ストレス管理

- 瞑想や深呼吸などのリラクゼーション技法

- 趣味や娯楽活動の時間確保

- 適切な人間関係の維持

- 必要に応じて専門家への相談

社会生活での対応策

職場での感染対策

職場は多くの人が長時間共に過ごす場所であり、効果的な感染対策が必要です。

オフィス環境の整備

- デスク間の距離確保(可能であれば2m以上)

- パーティションやアクリル板の設置

- 定期的な換気とCO2濃度の監視

- 共用部分(ドアノブ、エレベーターボタンなど)の定期消毒

- 手指消毒液の各所設置

勤務形態の工夫

- テレワーク・在宅勤務の積極的活用

- 時差出勤による混雑回避

- フレックスタイム制の導入

- 会議のオンライン化

- 出張の最小化

体調管理と早期対応

- 毎朝の体温測定と体調チェック

- 症状がある場合の出勤停止

- 濃厚接触者の特定と対応

- 感染者発生時の迅速な情報共有

- 職場復帰の明確なガイドライン

食事・休憩時の対策

- 食事時間の分散化

- 対面での食事を避ける座席配置

- 会話を控えめにする

- 休憩室の使用人数制限

- 外食時の感染対策店舗の選択

学校での感染対策

教育現場では、学習継続と感染防止の両立が求められます。

教室環境の整備

- 座席間隔の確保

- 定期的な換気(休み時間ごと)

- 共用教材の消毒

- 手洗い場の整備と手指消毒液設置

授業形態の工夫

- グループ活動の制限

- 体育や音楽などの特別な配慮

- オンライン授業との併用

- 校外学習の感染対策強化

給食・昼食時の対策

- 黙食の実施

- 座席配置の工夫

- 配膳時の衛生管理強化

- 食器の適切な洗浄・消毒

家族内感染の防止

家庭内での感染拡大を防ぐことは、社会全体の感染制御において重要です。

感染者が発生した場合の対応

- 可能な限り個室での隔離

- 感染者専用のトイレ・洗面所の確保(困難な場合は使用後の消毒)

- 食事の時間をずらす

- 洗濯物の分離

- 共用部分の定期消毒

家族全員での感染対策

- マスク着用の徹底(家庭内でも)

- 手洗い・手指消毒の習慣化

- 定期的な換気

- 体調の相互チェック

- 外出時の感染対策意識の共有

高齢者や基礎疾患者への配慮

- より厳格な隔離措置

- 症状の早期発見と受診

- 必要に応じた医療機関との連携

- 栄養状態の維持

外出・移動時の注意点

日常の外出や移動時にも適切な感染対策が必要です。

公共交通機関の利用

- マスクの着用(不織布マスク以上を推奨)

- 混雑時間帯の回避

- 車内での会話を控える

- 手すりやつり革に触れた後の手指消毒

- 可能な限り窓側席を選ぶ

買い物時の対策

- 買い物リストの事前作成による滞在時間短縮

- 混雑時間帯の回避

- セルフレジの活用

- カートや買い物かごの消毒

- 現金よりもキャッシュレス決済を優先

外食時の注意

- 換気の良い店舗の選択

- 混雑していない時間帯の利用

- 対面を避けた座席配置

- 会話時のマスク着用

- 大人数での会食は避ける

イベント・集会参加時の対策

イベントや集会は感染リスクが高い場面ですが、適切な対策により参加可能です。

事前の準備

- 体調の確認と検査の検討

- 主催者の感染対策確認

- 参加人数や会場の換気状況の把握

- 緊急時の連絡先確認

会場での行動

- マスク着用の徹底

- 他の参加者との距離確保

- 大声での会話や応援を控える

- 手指消毒の頻繁な実施

- 体調不良時の即座の退場

参加後の対応

- 2週間程度の健康観察

- 症状出現時の迅速な検査・受診

- 必要に応じた濃厚接触者への連絡

- 感染が判明した場合の主催者への報告

よくある質問(FAQ)

Q1. 本当に喉の痛みはカミソリのように強烈ですか?

メディアで「カミソリ喉」と表現されていますが、実際にはすべての患者がそこまで強烈な痛みを経験するわけではありません。臨床現場の医師からは「確かに喉の痛みを訴える患者は多いが、頭痛や倦怠感の方がつらいと言う患者も多い」という報告があります。痛みの程度には大きな個人差があり、年齢や基礎疾患、免疫状態などが影響する可能性があります。ただし、途中から急激に痛みが強まることがあるため、症状の変化には注意が必要です。

Q2. ワクチンはニンバス株に効果がありますか?

ワクチンの効果は従来株と比較してやや低下していますが、依然として有効です。発症予防効果は2回接種で約40~50%、3回接種で約60~70%程度です。最も重要なのは重症化予防効果で、これは2回接種で約80~85%、3回接種で約90~95%と高く維持されています。つまり、感染する可能性はあっても、重篤になるリスクは大幅に下がります。特に高齢者や基礎疾患のある方は、定期的な追加接種を検討することが推奨されます。

Q3. 軽い喉の痛みだけでも受診すべきですか?

軽度の喉の痛みだけであれば、まずは自宅で安静にして経過を観察することから始めます。ただし、以下の場合は早めに医療機関を受診してください

- 喉の痛みが急激に悪化している、

- 水分摂取が困難になっている

- 5℃以上の発熱を伴う

- 呼吸が苦しい

- 高齢者である

- 基礎疾患がある

- 新型コロナウイルス感染者との接触歴がある(職場・家族に感染者がいる)

Q4. どのマスクが一番効果的ですか?

日常生活では、不織布マスク(フィルター効果約70~80%)で十分な効果が期待できます。一方、医療機関を受診する時や混雑した電車に乗る時など、高リスクの場面ではJ95やN95マスクの使用を推奨します。ただし、高性能マスクは価格が高く、長時間の着用が困難な場合があります。最も重要なのは正しい着用方法で、鼻と口を完全に覆い、隙間を作らないことです。

Q5. 家族が感染した場合、どうすれば良いですか?

家族内感染を防ぐため、以下の対策を実施してください

- 感染者を可能な限り個室に隔離(特に高齢者や基礎疾患のある家族がいる場合は、より厳格な対策が必要です。隔離期間は症状消失後48時間程度が目安です。)

- 感染者専用のトイレ・洗面所の確保(困難な場合は使用後に消毒)

- 食事時間をずらす

- 全員がマスクを着用

- 共用部分(ドアノブ、テーブルなど)を1日数回消毒

- 定期的な換気

- 洗濯物の分離

Q6. 子どもの症状で特に注意すべき点はありますか?

子どもは症状を適切に表現できないことがあるため、以下の症状に注意してください。

- ぐったりして元気がない

- 食欲不振で水分摂取を嫌がる

- 呼吸が浅い・苦しそう

- 5℃以上の高熱が持続

- けいれんや意識レベルの低下。

子どもは一般的に軽症で済むことが多いですが、急激に悪化する可能性もあるため、これらの症状が一つでも見られたらすぐに医療機関を受診してください。また、学校や保育園での感染対策も重要です。

Q7. 職場復帰の目安を教えてください。

職場復帰の一般的な目安は、次の通りです。

- 発症日から5日経過し、かつ解熱後24時間以上経過

- 咳や喉の痛みなどの症状が十分に改善

- 全身状態が良好で通常の業務が可能

- 医師の許可(必要に応じて)

- 感染症法上の義務ではなく自主的な感染対策として位置づけられている。

ただし、職場によってはPCR検査陰性の確認を求められる場合があります。復帰後も体調に注意し、無理は禁物です。倦怠感が残っている場合は、段階的に業務量を増やしていくことが推奨されます。テレワーク可能な職場では、完全回復まで在宅勤務を続けることも選択肢です。

Q8. 今、海外旅行は控えるべきですか?

海外旅行は可能ですが、以下の点に注意してください。

- 渡航先の感染状況と入国制限の確認

- ワクチン接種証明書等の必要書類の準備

- 旅行保険の確認(コロナ治療費カバーの有無)

- 現地での感染対策の徹底

- 帰国後の健康観察。

高齢者や基礎疾患のある方、免疫抑制状態の方は特に慎重に判断してください。また、現地で感染した場合の隔離や治療にかかる費用、帰国便の変更などについても事前に確認しておくことが重要です。

Q9. 後遺症(Long COVID)のリスクはありますか?

ニンバス株による後遺症のリスクは、従来のオミクロン株と同程度と考えられています。主な後遺症として、持続性の倦怠感(10~15%)、集中力低下(5~10%)、持続性の咳(5~10%)、味覚・嗅覚異常(3~5%)などが報告されています。後遺症のリスクファクターは、急性期症状が重篤だった人、高齢者、女性、基礎疾患を有する人などです。症状が2週間以上続く場合は医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。

Q10. 再感染の可能性はありますか?

はい、再感染の可能性があります。ニンバス株は免疫逃避性があるため、過去に新型コロナに感染した人でも再び感染する可能性があります。ただし、初回感染から免疫記憶がある場合、多くは軽症で済むとされています。再感染を防ぐためには、過去の感染歴があってもワクチン接種を受け、基本的な感染対策を継続することが重要です。特に免疫抑制状態にある人は再感染リスクが高いため、より注意深い対策が必要です。

まとめ(今後の展望)

ニンバス株は確かに注意が必要な変異株ですが、過度に恐れる必要はありません。これまでの新型コロナ対策の経験と知見を活かし、科学的根拠に基づいた適切な対策を継続することで、感染リスクを大幅に減らすことができます。

重要なのは、正確な情報に基づいて冷静に対応することです。「カミソリ喉」という表現に惑わされることなく、従来通りの基本的な感染対策を確実に実行し、体調の変化に注意を払い、必要に応じて適切な医療を受けることが大切です。

また、個人の努力だけでなく、社会全体での取り組みが感染拡大防止には不可欠です。一人一人が責任を持って行動することで、医療体制を守り、社会機能を維持しながら、この困難な時期を乗り越えていくことができるでしょう。

新型コロナウイルスとの闘いは長期戦となる可能性がありますが、科学の進歩と社会の適応により、私たちは確実に前進しています。正しい知識と適切な対策により、ニンバス株による影響を最小限に抑え、日常生活を守っていきましょう。

<関連情報>

WHO:新型コロナ変異株情報

https://www.who.int/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants

厚生労働省:新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省:新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00402.html

厚生労働省:新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

国立健康危機管理研究機構(JIHS) 感染症発生動向調査 IDWR 2025年第33週

https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/jp/rapid/2025/33/index.html

SNS Share

\ この記事をシェアする /