包茎は、日本人男性の多くが抱える一般的な症状でありながら、身体的な不快感や衛生面の問題だけでなく、精神的な悩みの原因にもなりやすいものです。

幼少期には自然な状態であることも多いですが、成長後に症状が持続したり、排尿や性生活に支障をきたす場合には、適切な診断と治療が必要となります。

本記事では、包茎の原因や種類、症状、合併症のリスクから、診断方法、手術や保存療法などの治療法までを網羅的に解説します。

正しい知識を得ることで、不安の軽減や最適な解決策の選択に役立ててください。

1.包茎とは?受診がおすすめの場合

1)包茎の医学的定義

包茎(phimosis)とは、陰茎の亀頭が包皮によって完全または部分的に覆われ、正常に露出できない状態を指す泌尿器科的疾患です。

医学的には、包皮口の狭窄や包皮の過長により、亀頭の適切な露出が困難な状態と定義されています。

子供時代は包茎の状態が正常ですが、思春期を過ぎると男性ホルモンの影響で性器が発達し、包皮も伸びやすくなるため、包茎は解消されます。

しかし、日本人男性の約60~70%に何らかの包茎症状が見られるとされており、決して珍しい状態ではありません。

2)こんな場合は受診を

- 乳幼児健診で小児科の先生に包茎の治療をすすめられた

- 陰茎の先が腫れて赤い状態が続く

- 自然に任せていると包皮がむけない

- 排尿する時に陰茎の先が膨らむ

- 恥垢(ちこう)が溜まっていて気になる

- 性交時に痛みを感じる

などの場合は、泌尿器科や包茎専門のクリニックの受診を検討しましょう。

<監修医師のメッセージ> <監修医師のメッセージ>包茎でお悩みの方は、恥ずかしさや不安から医療機関への受診を躊躇されることがあります。 しかし、泌尿器科医は、患者さんのプライバシーを最大限に配慮した診療を行っています。 一人で悩み続けるよりも、専門医との相談により、最適な解決策を見つけることができます。 包茎治療により得られる効果は、身体的な改善にとどまりません。

症状による精神的ストレスからの解放、パートナーとの関係改善、自信の回復など、生活全般にわたる質の向上が期待できます。 これらの変化は、長期的な人生の充実度に大きく貢献することでしょう。 ただし、包茎手術は一生に一度の手術であることが多いため、慎重に医師と術式を選択することが大切です。 そのため、複数のクリニックの診察やカウンセリングを受けることをおすすめします。 |

2.包茎の分類と特徴

包茎は医学的に症状の程度や緊急性によって3つのタイプに分類されており、それぞれ異なる特徴と治療アプローチが必要です。

1) 真性包茎

真性包茎は最も重篤なタイプで、包皮口が著しく狭くなっているため、勃起時であっても亀頭を全く露出させることができません。

また、排尿時に包皮が膨らむ『バルーニング現象』が見られることも特徴的です。

この状態は主に先天的要因によって生じ、日常生活や性生活に大きな支障をきたします。

そのため、多くの場合で外科的治療が必要となります。

2) 仮性包茎

仮性包茎は日本人男性に最も多く見られるタイプで、平常時は亀頭が包皮に覆われているものの、勃起時や手で包皮を翻転することで亀頭を露出させることができる状態です。

症状の程度は個人差が大きく、軽度の場合は治療の必要性が低いこともありますが、包皮炎を繰り返したり、性生活に支障をきたしたりする場合には治療を検討する必要があります。

3) カントン包茎(嵌頓包茎)

カントン包茎は包皮を翻転した際に、亀頭の冠状溝部分で包皮が締め付けられてしまう状態を指します。

この状態では包皮による圧迫により血行障害が生じる可能性があり、組織の壊死を防ぐために緊急的な処置が必要となることがあります。

放置すると重篤な合併症を引き起こす可能性があるため、速やかな医療機関受診が推奨されます。

3.包茎の原因:先天性と後天性要因

1) 先天性要因

包茎の先天性要因は主に遺伝的素因と胎児期の発達過程に関連します。

①遺伝的要因

家族内に包茎の方がいる場合、遺伝的素因の関与が強く示唆されます。

これは包皮の発達異常や結合織の形成異常が遺伝的に引き継がれることによるものと考えられています。

特に父親や兄弟に包茎の既往がある場合、その可能性が高くなることが知られています。

②胎児期の発達異常

胎児期における男性ホルモン(アンドロゲン)の分泌異常や、アンドロゲン受容体の機能異常により、包皮の正常な発達が妨げられることがあります。

この時期の発達異常は、生後の包皮の形態や機能に大きな影響を与えるため、真性包茎の主要な原因となっています。

2) 後天性要因

後天性の包茎は、生後の様々な要因により発症するもので、適切な予防により避けられる場合もあります。

①感染症による瘢痕形成

包皮炎や亀頭包皮炎を繰り返すことで、包皮口に瘢痕組織が形成され、徐々に狭窄が進行することがあります。

細菌感染、カンジダなどの真菌感染、ヘルペスウイルスなどのウイルス感染が原因となり、炎症の反復により包皮の弾性が失われ、硬化していきます。

特に糖尿病患者では感染を起こしやすく、包茎が悪化するリスクが高いことが知られています。

②外傷による癒着

幼少期に無理な包皮剥離を行ったり、不適切な清拭により包皮に傷がつくことで、包皮と亀頭間に癒着が形成されることがあります。

また、性行為時の外傷や、包皮小帯の断裂なども癒着の原因となり、結果的に包茎を引き起こすことがあります。

③炎症性疾患

硬化性苔癬(lichen sclerosus)は包皮に慢性的な炎症を起こす疾患で、包皮の硬化と狭窄を引き起こします。

また、乾癬などの皮膚疾患も包皮の状態に影響を与え、包茎の原因となることがあります。

これらの疾患は適切な治療により改善可能ですが、放置すると包茎が進行する可能性があります。

4.包茎の症状と合併症のリスク

包茎の症状は日常生活の様々な場面で現れ、身体的な不快感から機能的な障害まで幅広く影響を与えます。

1) 排尿に関する症状

包茎患者の多くが経験する症状として、排尿時の包皮膨隆(バルーニング)があります。

これは包皮口が狭いため、排尿時に尿が包皮内に溜まって風船のように膨らむ現象です。

また、尿線が細くなったり、複数の方向に分散したりすることもあり、排尿後にも残尿感を感じることがあります。

重度の場合には、排尿に時間がかかったり、尿が出にくくなったりすることもあります。

2) 性機能に関する症状

性生活においても包茎は様々な問題を引き起こします。性交時に包皮が引っ張られることによる疼痛や、包皮の摩擦による不快感が生じることがあります。

また、亀頭が常に包皮で保護されているため過敏になり、早漏の原因となることも知られています。

重度の包茎では性交が困難になることもあり、パートナーとの関係に影響を与える可能性があります。

3) 衛生面の問題

包茎では包皮内の清拭が困難になるため、包皮垢(恥垢・スメグマ)が蓄積しやすくなります。

この包皮垢は白いチーズ状の物質で、細菌の温床となりやすく、特有の異臭を発生させることがあります。

適切な清拭ができないことで、感染症のリスクも高まり、包皮炎や亀頭炎を繰り返す原因となります。

4) 合併症

包茎を放置することで、様々な医学的合併症を引き起こすリスクが高まります。

①感染症

包皮内の不衛生な環境は細菌や真菌の増殖を促し、包皮炎や亀頭包皮炎を反復して起こす原因となります。

これらの感染症は尿道に波及することもあり、尿道炎や膀胱炎などの尿路感染症を引き起こすことがあります。

また、性感染症についても、包皮内に病原体が付着しやすく、感染リスクが増加することが報告されています。

②腫瘍リスク

長期間の慢性炎症は、稀ではありますが陰茎癌の発症リスクをわずかに増加させる可能性があります。

また、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染のリスクも高まることが知られており、パートナーの子宮頸癌リスクにも影響を与える可能性が指摘されています。

③その他の合併症

カントン包茎などの急性合併症として、血行障害による組織壊死のリスクがあります。

また、包皮小帯の断裂や、慢性的な炎症による包皮の硬化なども起こりうる合併症です。

心理社会的な影響として、包茎による劣等感や性的自信の低下も重要な問題として認識されています。

5.包茎の診断と検査

包茎の正確な診断には、泌尿器科専門医等によって行われます。

診察は、通常、患者のプライバシーに十分配慮して行われます。

1)問診

医師はまず患者の症状について詳しく聞き取りを行います。排尿時の症状、性機能への影響、感染症の既往、家族歴などを確認し、症状の程度や生活への影響度を評価します。

また、これまでに受けた治療や、患者自身が感じている困り事についても詳しく聴取します。

恥ずかしさから症状を正確に伝えられない場合もありますが、適切な治療のためには正直な情報提供が重要です。

2)身体的診察

視診では陰茎と包皮の外観を詳細に観察し、包皮口の狭窄の程度、包皮の長さ、炎症の有無などを評価します。

触診では包皮の可動性や硬結の有無を確認し、包皮翻転テストにより亀頭の露出度合いを客観的に評価します。

この検査により、真性包茎、仮性包茎、カントン包茎などの分類が可能になります。

3)補助検査

症状や診察所見に応じて、必要に応じて追加の検査が実施されます。

尿検査は尿路感染症の有無を確認するために行われ、細菌の存在や炎症反応の程度を評価できます。

尿培養検査では起因菌を特定し、適切な抗生物質の選択が可能になります。

性感染症のリスクが高い場合には、HPV検査によりハイリスクHPVの検出を行うことがあります。

また、糖尿病は包皮炎のリスクを高めるため、血糖値検査により糖尿病の除外診断を行うことも重要です。

6.包茎の予防から治療方法

1)予防と早期発見の重要性

包茎の一部は適切な幼少期のケアにより予防可能です。無理な包皮剥離を避け、適切な衛生管理を行うことで、後天性の包茎や合併症のリスクを低減できます。

また、症状の早期発見により、軽症段階での保存的治療が可能となり、手術を回避できる場合もあります。

定期的な健康チェックの一環として、泌尿器科的な問題にも関心を持ち、気になる症状があれば早期に専門医に相談することが大切です。

特に、排尿障害や繰り返す感染症がある場合は、放置せずに医療機関を受診することを強くお勧めします。

適切な治療法の選択は、包茎の症状の程度、年齢、全身状態、希望などを総合的に考慮して決定されます。

2)手術か保存療法かの適応は?

包茎の治療は手術が中心ですが、保存療法が適応の場合もあります。

①手術適応の基準

真性包茎で日常生活に支障をきたしている場合は、手術適応となることが多いです。

反復性の包皮炎や亀頭炎がある場合、排尿障害を伴う場合、性機能障害が認められる場合も手術が推奨されます。

また、医学的な必要性が低くても、患者の強い希望がある場合は美容的手術として検討されることもあります。

②保存療法の適応

軽度の包皮口狭窄で症状が軽微な場合や、小児の生理的包茎では保存療法が第一選択となります。

また、全身状態が悪く手術リスクが高い患者や、手術に強い不安を抱いている患者でも保存療法が選択されることがあります。

ただし、保存療法の効果には限界があることを理解しておく必要があります。

2)保存的治療法

手術以外の治療選択肢として、保存的治療法があります。

これらの方法は侵襲性が低く、軽度から中等度の包茎に対して有効な場合があります。

①局所ステロイド療法

軽症の小児に対して、0.05%ベタメタゾン軟膏などの局所ステロイド製剤を包皮に塗布する治療法です。

ステロイドの抗炎症作用により包皮の弾性を改善し、狭窄を緩和する効果が期待できます。

通常、1日2回の塗布で約半年の治療期間を要します。副作用は比較的少ないですが、長期使用による皮膚萎縮に注意が必要です。

効果が無い場合は、手術で治療となります。

②包皮ストレッチング

包皮を段階的に伸展させる理学療法的アプローチです。

患者自身が毎日一定時間、包皮を徐々に引き伸ばすことで、包皮口の拡張を図ります。

専用のデバイスやバルーンカテーテルを使用する方法もあります。

効果が現れるまでに数ヶ月から1年程度の長期間を要しますが、手術を回避したい患者には有用な選択肢となります。

3)外科的治療法(手術)

保存的治療で改善が見られない場合や、重度の包茎では外科的治療が選択されます。

現在では様々な術式が開発されており、患者の状態や希望に応じて最適な方法を選択できます。

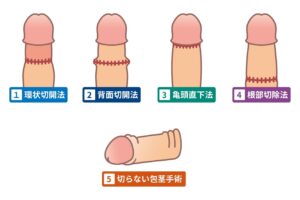

7.包茎の手術の種類と特徴からメリットとデメリットまで

包茎の根本治療の主役は手術です。

今ではたくさんの種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットがあります。

現在、主流となっているのは、環状切開法と亀頭下環状切開法、亀頭直下法です。

1) 環状切開法

①環状切開法とは?

包茎手術の中で最も一般的に行われる術式で、包皮を環状に切除して亀頭を恒久的に露出させます。

保険診療の包茎手術などでも適応になる方法で、世界的スタンダードな治療法として国内外の医学書にも記載されています。

包茎の原因となる包皮の狭い部分を直接切除するため、確実な効果が期待できます。

②メリット

局所麻酔下で30~60分程度の手術時間で完了し、日帰り手術が可能です。

費用が安い上に、術後の再発率は極めて低く、根治的な治療法として位置づけられています。

真性包茎やカントン包茎であれば保険適用となるため、経済的負担を大幅に軽減できます。

また、性感帯であるリッジバンドを温存できるため、機能面でのリスクも低いのが特徴です。

③デメリット

手術跡(傷跡)が陰茎の目立つ位置に来るため、ツートンカラーになりやすいというデメリットがあります。

これは、普段包皮に覆われていた肌色の部分と、外部に接していた茶色に色素沈着した包皮を縫い合わせることで生じます。

このツートンカラーは数年で改善しますが、美容面での配慮が十分ではありません。

2) 亀頭下環状切開法

①亀頭下環状切開法とは?

環状切開法を改良した術式で、亀頭のすぐ下の位置で包皮を切除し縫合します。

従来の環状切開法の機能面でのメリットを保ちながら、美容面にも配慮した方法です。

ツートンカラーや手術後の腫れを最小限に抑え、早期に自然な仕上がりを実現できる特徴があります。

②メリット

最大のメリットは、ツートンカラーになりにくいよう切除範囲をデザインできることです。

皮下組織が少ない場所での手術のため腫れが最小限で済み、性感帯も温存されます。

また、溶ける糸を使用することで糸跡も目立ちにくくなります。

機能面と美容面の両方を兼ね備えた理想的な術式として位置づけられています。

③デメリット

高度な技術と美容センスが要求されるため、医師の技量に結果が大きく左右されます。

適切な切除量の判断や精密な縫合技術が必要で、経験豊富な専門医でなければ満足のいく結果が得られない可能性があります。

また、自由診療となるため費用が高額になりがちです。

3) 亀頭直下法

①亀頭直下法とは?

亀頭直下法は、現在の包茎手術において最も推奨される手術方法で、多くの専門医が採用している標準的な治療法です。

この手術では、亀頭のすぐ下(亀頭冠状溝)の位置で包皮を切除します。

具体的な手順は以下の通りです。

- 局所麻酔を行い、手術部位を無痛化

- 亀頭冠状溝の位置を正確に確認

- 切除する包皮の範囲を慎重に測定・マーキング

- 内板と外板を分離しながら包皮を切除

- 丁寧な止血処置

- 内板と外板を美容的に配慮しながら縫合

②メリット

亀頭直下法の最大のメリットは、その自然な仕上がりです。

傷跡が亀頭の陰に隠れるため、手術後も自然な外観を保てます。

他人に見られても手術を受けたことが分からないため、患者さんの心理的負担が軽減されます。

また、勃起時や性行為時の違和感が少なく、機能的な問題が起こりにくい点もメリットです。

③デメリット

亀頭冠状溝という狭い範囲での精密な手術が必要で、医師の技術力と美容センスが結果に大きく影響します。

具体的には、包皮の切除量の判断、縫合の技術、術後の仕上がりの予測など、豊富な経験に基づく判断が必要です。

そのため、技術の伴わない医師が行った場合、仕上がり不良や術後感染、治癒不良などのトラブルが発生する可能性があります。

そのため、亀頭直下法を受ける際は、十分な経験と技術を持つ専門医を選択することが極めて重要です。

4) 根部形成法

①根部形成法とは?

根部形成法は、陰茎の根元部分で余剰な包皮を切除する手術方法です。

この方法は一時期注目を集めましたが、現在ではその適応が限定的であることが明らかになっています。

②メリット

最大のメリットは、手術跡が陰毛に隠れることです。

陰毛の生えている部分で切除を行うため、手術後の傷跡が目立たず、包茎手術を受けたことが分からないという美容的な利点があります。

③デメリット

根部形成法の手術方法が適用できるのは、包皮の余剰が軽度で、かつ特定の解剖学的条件を満たす場合のみです。多くの包茎患者には適応できません。

また、陰茎根部での切除により、勃起時の皮膚の伸展性に問題が生じる場合があります。これにより、勃起時の違和感や痛みを伴うことがあります。

さらに、根本的な包茎の原因を解決していないため、時間が経過すると再び包茎の状態になる可能性があります。

5) 旧式作図法

①旧式作図法とは?

旧式作図法は包茎手術の中でも最も歴史のある手術方法で、現在から約20年前までは泌尿器科における包茎手術の標準的な治療法として広く採用されていました。

現在でも多くの泌尿器科クリニックで実施されている手術方法です。

作図法では、まず包皮の余剰部分を正確に測定し、切除する範囲を皮膚にマーキングします。このマーキングが「作図」と呼ばれる所以です。

その後、マーキングに沿って包皮を環状に切除し、内板と外板を縫合して仕上げます。

②メリット

この手術方法の最大の特徴は、その汎用性の高さにあります。

仮性包茎はもちろんのこと、真性包茎やカントン包茎など、あらゆるタイプの包茎に対して適応可能です。

また、手術時間は比較的短く、技術的な難易度もそれほど高くない点がメリットです。

つまり、失敗しにくい手術です。

さらに、状態によっては保険診療として安値で受けられる場合がある点もメリットです。

③デメリット

手術の主目的が「包茎の機能的改善」に重点を置いているため、美容面・審美面での配慮が十分ではありません。

そのため、手術後の仕上がりが不自然になりやすく、包茎手術を受けたことが外見上明らかになってしまうケースが多いのです。

具体的には、縫合跡が目立つ、包皮の切除ラインが不自然、左右のバランスが悪いなどの問題が生じることがあります。

また、弱い内板包皮が残る為、将来的に皮膚裂傷など症状を起こしやすいといったデメリットもあります。

6) 背面切開法

①背面切開法とは?

包皮の背面部分を縦に切開し、横に縫合することで包皮口を拡張する手術法です。

主に保険診療で真性包茎の症状の治療に用いられており、成長期の子供の包茎治療でも活用される方法です。

包皮の大部分が温存されるため、外観の変化が少なく、美容的配慮を重視する患者に適しています。外国で行われている『割礼』も背面切開の一種です。

②メリット

包皮を切り取らないため、将来的な成長に対応できる柔軟性があります。

手術時間が短く、比較的簡単な手技で行えるため身体的負担が少ないのが特徴です。

また、包皮の大部分を温存できるため、外観の変化を最小限に抑えることができます。

真性包茎の緊急処置としても有効で、保険適用が可能なケースが多いです。

③デメリット

根本的な解決にならない場合が多く、再発のリスクがあります。

また、「Dog ear変形」と呼ばれる変形を残すなど縦の傷跡が目立つという美容上の問題もあります。

狭い包皮を根本的に除去しないため、1箇所の切り込みでは十分な改善が得られないことが多く、成人男性には適応が限定的です。

7) クランプ法

①クランプ法とは?

クランプ法は、専用の医療器具である「クランプ」を使用して行う包茎手術です。

この器具は包皮を挟み込んで固定し、一定の圧力をかけながら余剰包皮を切除するために開発されました。

まずクランプを包皮に装着し、適切な位置で包皮を挟み込みます。

クランプが包皮を圧迫することで止血効果も得られるため、出血のリスクを抑えながら手術を進めることができます。

その後、クランプの外側で包皮を切除し、縫合を行います。

②メリット

この方法の最大の利点は、手術の標準化が図れることです。

器具を使用することで、ある程度一定した結果が得られやすく、わずか10~15分程度と短時間での手術が可能です。

また、出血量が比較的少ないため、患者さんの身体的負担も軽減されます。

包茎手術の経験が少ない医師でも比較的安全に行えるよう設計されています。

③デメリット

クランプ法では、亀頭下より傷が根元に下がりやすいため、普段から傷が見えることや、明るい内板包皮が残りやすい為、傷を境にして色の違いがクッキリと分かれる点がデメリットです。

また、クランプにより縫合部周辺組織が挫滅し、固く盛り上がりやすい点もデメリットです。

さらに、レーザーメスを使用した場合傷が目立ちやすくなります。

ほかにも、外科的技術をあまり必要とせず、アルバイト医師や研修医レベルの医師が担当するケースが多く、手術の丁寧さに欠ける場合があります。

個人差のあるペニスの形状に対応できず、美しい仕上がりが期待できないことが多いです。

8) 根部切除(バックカット)法

①根部切除(バックカット)法とは?

陰茎の根元部分で包皮の一部のみを切除する方法で、包茎の程度が軽い場合に適用されることがあります。

傷跡を陰毛に隠すことを目的とした術式ですが、実際の効果は限定的とされています。陰茎根部の皮膚を切除することで、相対的に包皮の余剰を減らそうとする手法です。

②メリット

理論上は手術跡が陰毛に隠れるため目立ちにくいとされています。

また、包皮本体を直接切除しないため、包皮の機能をある程度温存できます。

手術時間も比較的短く、局所麻酔で対応可能です。

③デメリット

切除量の調整が難しく、不十分な改善に終わることが多いのが現状です。

また、限定された症状の方が対象であること、VIO脱毛を行った場合、傷跡が目立つなどのデメリットもあります。

さらに、陰茎全体の腫れが1ヶ月程度続きやすく、ペニスと根元の皮膚の間で緊張方向が異なるためケロイド形成のリスクも高くなります。

根本的な包茎の解決にならない場合が多いのも大きな問題点です。

9) 糸による切らない包茎施術

①糸による切らない包茎施術とは?

メスを使わずに、糸と針のみを使用して行う「切らない包茎術」の一種です。

仮性包茎の方を対象とし、余剰包皮を糸で束ねて陰茎根部に手繰り寄せ固定する方法です。

包皮を物理的に切除せず、糸で縛ることで亀頭の露出状態を維持しようとする手法です。

手術というより処置に近い内容となります。

②メリット

メスを使用しないため手術時間が短く、術後の痛みや腫れが少ないのが特徴です。

出血もほとんどなく、身体的負担が最小限で済みます。

費用も比較的安価に設定されていることが多く、手軽に受けられる処置として宣伝されています。

当日の処置で帰宅でき、回復も早いとされています。

③デメリット

最大の問題は持続性がないことです。

ペニスは勃起により伸縮し、マスターベーションや性行為では強い摩擦が加わるため、縫った糸は容易に切れてしまい包茎に戻ってしまいます。

また、無理やり皮膚を伸ばすことで、糸が切れた際に以前より包茎が悪化する可能性もあります。

見た目も陰茎根部に皮膚がたるんで不自然な状態となり、根本的な解決にはなりません。

10) ヒアルロン酸注射を使う包茎術

①ヒアルロン酸注射を使う包茎術とは?

亀頭にヒアルロン酸などの充填剤を注入して亀頭を人工的に大きくし、包皮が被らないようにすることを目的とした方法です。

「切らない包茎治療」として宣伝されることがありますが、医学的には推奨されない危険な処置とされています。

亀頭増大術の応用として行われることもありますが、包茎治療としての効果は疑問視されています。

②メリット

メスを使用しないため手術跡が残らず、処置時間も短時間で済みます。

局所麻酔下で行えるため日帰りでの処置が可能です。

一時的に亀頭のサイズアップ効果も期待できるため、包茎改善と増大効果を同時に求める患者には魅力的に映る場合があります。

③デメリット

極めて危険性の高い処置で、最悪の場合亀頭が壊死(腐敗)してしまうリスクがあります。

ヒアルロン酸が血管内に入ると塞栓を起こし、血流が止まって組織が死んでしまう可能性があります。

また、注入されたヒアルロン酸は均等に吸収されないため、亀頭がいびつな形やデコボコになってしまうことが多く、しこりとして残ることもあります。

そもそも10ml程度の注入では包茎改善効果は期待できず、多量注入すれば壊死のリスクが高まるという根本的な矛盾があります。

実際に訴訟に発展したケースも複数報告されており、絶対に避けるべき処置です。

<監修医のメッセージ> 包茎手術には多様な選択肢がありますが、症状の対する期待できる効果や安全性、費用面などを考慮して自分に合ったものを選ぶことが大切です。 手術方法の選択では、単に費用の安さや「切らない」といったキャッチフレーズに惑わされず、十分な経験を持つ泌尿器科専門医などに相談しましょう。 美容面を重視するか機能改善を重視するか、費用をどの程度かけられるかなど、様々な要素を総合的に検討し、後悔のない選択をしていただければと思います。 |

<参考記事>

【2025年最新】包茎手術クリニックの選び方は?後悔・失敗しない7つのポイント!

8.術後管理とアフターケアやホームケア

包茎手術後のケアは、「清潔を保つこと」「安静にすること」「無理をしないこと」が基本です。

入浴や運動、性行為の再開時期には目安がありますが、最終的には個人の回復状況や医師の指示に従うことが最も大切です。

1)術直後の管理

包茎手術後の適切な管理は、合併症の予防と良好な治癒のために極めて重要です。

①創部ケア

術後は創部を清潔なガーゼで保護し、定期的にドレッシング交換を行います。

抗生物質軟膏を処方された場合は、医師の指示に従って適切に塗布します。

創部の観察も重要で、異常な腫脹、発赤、膿性分泌物などの感染徴候がないかを確認します。

シャワー浴は通常術後2~3日から可能ですが、入浴は創部が完全に治癒するまで控える必要があります。

②疼痛管理

術後の疼痛は個人差がありますが、通常は軽度から中等度の痛みが数日間続きます。

NSAIDs(非ステロイド性消炎鎮痛薬)が処方されることが多く、定期的な服用により疼痛をコントロールします。

局所冷却も疼痛緩和に効果的ですが、直接氷を当てることは避け、タオルに包んだ保冷剤を短時間使用します。

③出血対策

術後の出血は多くの場合軽微ですが、稀に大量出血を起こすことがあります。

軽度の出血に対しては止血剤の使用や圧迫包帯による止血を行います。

激しい運動や重労働は術後2週間程度制限され、勃起による創部への刺激も出血のリスクとなるため注意が必要です。

2)施術後の心理的なケア

包茎手術は見た目や機能の改善が目的ですが、手術後には「傷はきれいに治るだろうか」「性交渉に影響はないか」といった不安を感じることもあります。

疑問や不安がある場合は、遠慮せず医療機関に相談しましょう。

多くのクリニックでは、術後の電話相談や診察対応を行っています。

3)自宅でのケアや注意

| 入浴・シャワー | 手術当日:シャワー・入浴は控えます。 翌日以降:シャワーは原則として翌日から可能です。ただし患部に強い刺激を与えないように注意します。 入浴:湯船に浸かるのは、約2週間後からが目安です。傷口の状態を確認し、問題がなければ少しずつ再開できます。 |

| トイレ・排尿 | 手術直後はペニスに包帯が巻かれますが、先端は開いているため排尿自体は可能です。 ただし、尿が飛び散りやすくなる場合があります。そのため、立っての排尿よりも洋式トイレで座って排尿する方が清潔で安心です。 |

| 運動・スポーツ | 激しい運動は術後3~4週間は控えましょう。 走る、重いものを持つ、コンタクトスポーツなどは傷口に負担をかけ、出血や腫れの原因になる可能性があります。 術後しばらくは安静を心がけ、軽い散歩などから徐々に体を慣らすとよいでしょう。 |

| 性行為 マスターベーション | 性行為やマスターベーションは、術後約4週間は控える必要があります。 勃起そのものは自然現象のため問題ありませんが、刺激による痛みや出血を避けるため、性交渉や自慰行為は十分な治癒を待ってから再開してください。 |

9.包茎に関するよくある質問

Q1.包茎は自然に治りますか?

軽度の仮性包茎や小児の生理的包茎は、成長に伴い改善することがあります。

ただし、成人後に自然に治ることは稀で、多くの場合は医療による治療が必要です。

Q2.包茎は必ず手術が必要ですか?

必ずしも手術が必要ではありません。症状が軽く、衛生管理が可能な仮性包茎では治療を行わないケースもあります。

ただし、真性包茎や排尿障害・感染を繰り返す場合は手術が推奨されます。

Q3.包茎手術の痛みはどのくらいですか?

手術中は局所麻酔が行われるため痛みはほとんどありません。

術後は軽度の痛みや腫れが数日~1週間程度続く場合がありますが、鎮痛薬でコントロール可能です。

Q4.包茎は保険適用になりますか?

真性包茎や繰り返す感染、排尿障害がある場合には健康保険が適用されます。

一方、美容目的の手術は自由診療となり、15~50万円程度が一般的な費用相場です。

Q5.包茎を放置するとどうなりますか?

不衛生による感染症、排尿障害、性機能障害のリスクが高まります。

まれに陰茎癌のリスクが上昇する可能性も報告されているため、症状がある場合は放置せず泌尿器科を受診すべきです。

Q6.包茎は早漏の原因になりますか?

はい。亀頭が常に包皮に覆われていると刺激に弱くなり、過敏性が高まることで早漏につながることがあります。手術により改善が期待できるケースもあります。

10.まとめ

包茎は多くの男性が経験する一般的な症状であり、決して恥ずかしい病気ではありません。

適切な診断と治療により、多くの場合で良好な結果が期待できる疾患です。

重要なのは、症状を一人で抱え込まずに、泌尿器科専門医による正確な診断を受けることです。

現代の包茎治療は、従来の機能改善を主目的とした治療から、患者のQOL(生活の質)向上と美容的側面も重視した総合的なアプローチへと進化しています。

手術も多様な選択肢が用意されており、患者個々の症状、年齢、ライフスタイル、希望に応じた個別化医療が可能となっています。

また、術後の疼痛軽減、創部の美観向上、合併症リスクの低下が実現され、患者満足度の高い治療結果が得られるようになりました。

さらに、日帰り手術が主流となったことで、社会復帰も早期に可能となり、患者の負担も大幅に軽減されています。

包茎で悩まれている方は、泌尿器科や包茎治療専門のクリニックで相談してみてはいかがでしょうか。

SNS Share

\ この記事をシェアする /