乾燥性皮膚炎は、乾燥によって赤みなどの湿疹の症状がみられる皮膚の病気です。

白く粉を吹く、表皮がガサガサして皮膚が厚くなる(肥厚:ひこう)、フケのような皮膚片がぽろぽろと剥がれ落ちる(落屑:らくせつ)などの症状が現れ、そこにさらに赤み、ブツブツ(湿疹)などの炎症が起こります。

特に、冬の乾燥の季節には、高齢の方に多く発生します。

加齢で皮脂の分泌が減ってバリア機能が低下することが主な原因です。

この記事では、乾燥性皮膚炎の原因と対策、治療についてご紹介します。

- 乾燥性皮膚炎は、乾燥肌による乾皮症が進んだ高齢の方に多い皮膚の病気です。湿疹などが生じた場合は、皮脂欠乏性湿疹とも呼ばれます。

- 乾燥性皮膚炎の症状は、皮膚のひび割れや湿疹、がまんできないほどのかゆみです。乾燥のきつい冬に症状が進行することが多い皮膚疾患です。

- 乾燥性皮膚炎の原因は、保湿の3大因子の減少によるバリア機能の低下です。加齢、乾燥肌を助長する生活習慣、アトピー性皮膚炎などの病気が原因となって、バリア機能が低下することで発症します。

- 乾燥性皮膚炎の治療は、症状に応じてワセリンやヘパリン類似物質などの保湿剤、ステロイド外用薬が処方されます。また、必要に応じて抗ヒスタミン剤や抗アレルギー剤の内服薬などが処方されます。

- 乾燥性皮膚炎の予防は、入浴方法やからだを洗い過ぎないなどに気をつけること、摩擦や刺激の少ない下着や衣類を身に着けること、部屋の湿度を60%程度に保つこと、食べ物や睡眠に気を配ることなどです。生活習慣に気を配って予防や進行の防止を行いましょう。

京都大学農学部卒医薬品業界歴30年以上の専門家の執筆記事

ナールスエイジングケアアカデミーには月間数十万ページのアクセスがあります。

皮膚科医河本英恵先生

*乾燥肌の原因と対策の全てがわかる!|エイジングケア化粧品のナールス

CONTENTS [非表示]

1.乾燥が進んで湿疹やかゆみが気になるあなたへ

「【皮膚科医監修】乾燥性皮膚炎と乾燥肌の違い・症状や原因と治療」をお届けします。

晩秋や冬の時期などに空気が乾燥することで、乾燥肌が進んでしまい、ひどい赤みやかゆみを感じることはありませんか?

そんな肌状態は、乾燥による肌荒れのひどい症状である「乾皮症」や「乾燥性皮膚炎」の可能性があります。

どんな方でも空気が乾燥すると、乾燥肌で肌がかさかさしやくなります。

特に、40代以降のエイジングケア世代から高齢になるほど、その傾向が顕著です。

そんな乾燥肌は、スキンケアやエイジングケアでしっかり保湿しておかないと、肌に赤みをともなう湿疹、かぶれが目立つことがあります。

これが乾皮症です。

そして、それがさらに進んで亀の甲羅のように皮膚がひび割れてしまうことがあります。

また、がまんできないほどのかゆみを感じることがあります。

これが乾燥性皮膚炎です。

この記事では、乾燥性皮膚炎の原因と症状、また対策、治療法や予防法についてご紹介します。

【乾燥肌さん必見】乾燥肌の方が絶対に使ってはいけない5つの化粧品を美容の専門家がわかりやすく解説

<冬に乾燥性皮膚炎になる前に>

*ナールスゲン配合エイジングケア保湿クリーム「ナールス ユニバ」

2.乾燥性皮膚炎の症状とメカニズム

1)乾燥性皮膚炎の症状と特徴

乾燥性皮膚炎は、皮脂欠乏性湿疹とも呼ばれる高齢の方に多い乾燥肌が進んだ皮膚の病気です。

症状としては、皮膚にひび割れや湿疹が出たり、がまんできないほどのかゆみをともないます。

また、次のような症状も伴います。

- 白く粉を吹く

- 表皮がガサガサして皮膚が厚くなる

- 落屑(らくせつ)フケのような皮膚片がぽろぽろと剥がれ落ちる(落屑:らくせつ)

- 赤み、ブツブツ(湿疹)などの炎症

乾燥性皮膚炎は女性よりも男性に多いことが特徴です。

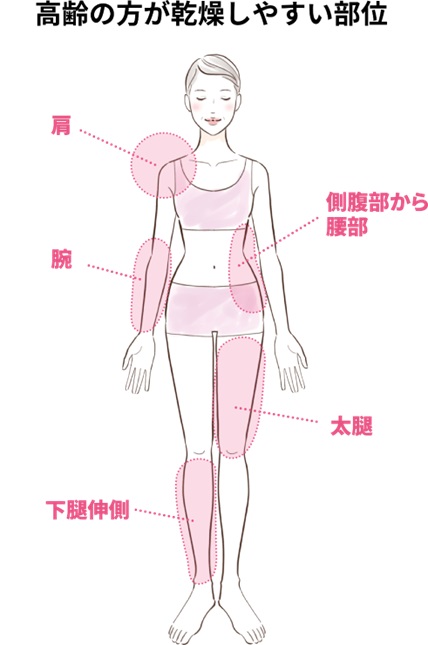

高齢の方の脚のすね(下腿伸側)から始まり、もも(大腿)、脇腹、腕、背中へと拡大していきますが、うつる病気ではありません。

季節としては、秋から冬に始まり、真冬になると症状はひどくなります。

多くは春先まで続きますが、夏は、症状が軽くなったり、治まることもあります。

なお、同じ「乾燥性」がつく肌状態に「乾燥性敏感肌」がありますが、乾燥性皮膚炎はそれより病的な肌の状態をいいます。

<高齢の方が乾燥しやすい部位>

<参考記事>

2)乾燥性皮膚炎の症状とメカニズム

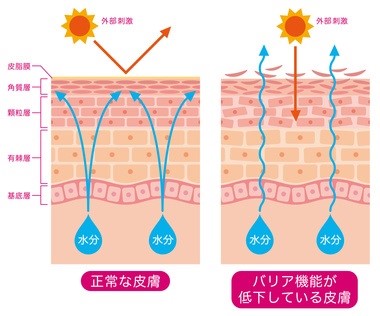

若い時期は、健康な素肌であれば、バリア機能を支える保湿の3大因子が十分にはたらいています。

保湿の3大因子とは次の3つです。

しかし、これらは年齢を重ねると減少します。

その結果、保湿能が低下するのです。

<バリア機能が正常な皮膚と低下した皮膚>

乾皮症とは、これらの減少で皮膚の油分や水分が減少してしまうことで発生する病気です。

メカニズムは乾燥肌と同じですが、それが進むと皮膚は柔軟性を失います。

また、皮膚常在菌のバランスが崩れ、肌のpHが弱酸性からアルカリ性に傾きます。

そのため、細菌が繁殖しやすくなることも刺激となります。

その結果、ひび割れや赤みができたり、皮がむけたりします。

また、かゆみがでます。

それが十分にケアできていなかったり、治療されないままさらに進行すると、乾燥性皮膚炎にまで進むのです。

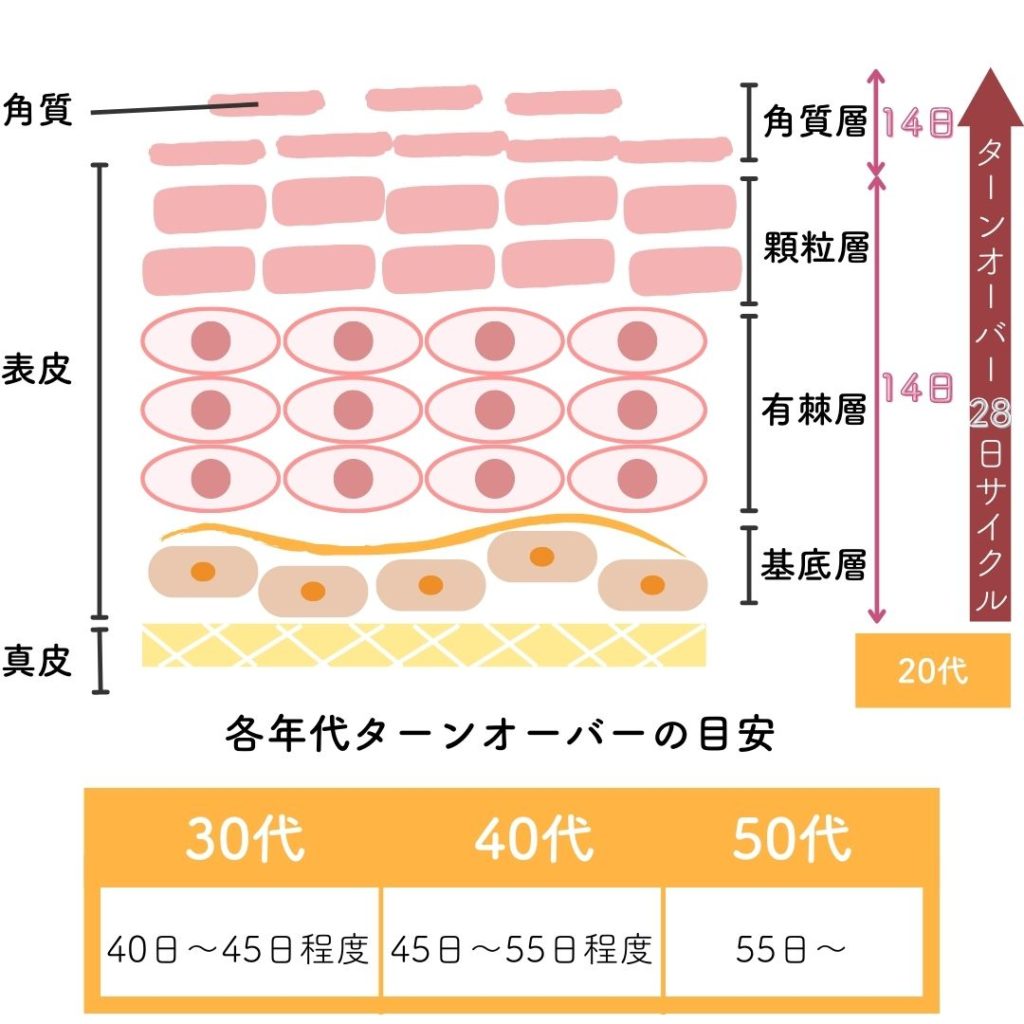

また、湿疹ができると表皮のターンオーバーが促進して、角質が十分に育たなくなってさらに湿疹がひどくなることもあります。

<ターンオーバーの構図と年代別ターンオーバーの目安>

3.乾燥性皮膚炎の原因

乾燥性皮膚炎の直接的な原因は、保湿の3大因子の減少によるバリア機能の低下です。

ここでは、それがなぜ起こるかをご紹介します。

1)加齢

加齢は乾燥肌の原因の1つです。

個人差はありますが、加齢とともに保湿の3大因子が減少します。

これは、肌の油分も水分も少ない状態です。

特に、60歳以上の方々の95%は、皮膚が多かれ少なかれ乾燥しているといわれています。

若い時期は整っていた肌のキメも、60歳を過ぎるとひからびたり、亀裂が入って粗い網目状に見えてきます。

もちろん、ハリやツヤもなくなり、肌の透明感も失われていることが特徴です。

そんな60歳以上の方の乾皮症は、老人性乾皮症と呼ばれます。

そんな老いた乾燥肌は、冬場の空気の乾燥などでダメージを受けると、かゆみや湿疹をともなって乾皮症や乾燥性皮膚炎になりやすいのです。

2)乾燥肌を助長する生活習慣

①皮脂を取り過ぎる洗浄や入浴

入浴時にナイロンタオルなどで身体をゴシゴシと強い力で擦ったり、刺激や脱脂力の強いボディソープを使うことで、皮脂を取り過ぎてしまうことも乾燥性皮膚炎の原因になることがあります。

また、40℃を超える熱いお湯で入浴したり、15分を超える長時間のお風呂も皮脂を流してしまいます。

また、温泉も1日に何度も入ったり、長時間入ることは乾燥肌を助長します。

この点について詳しくは、「乾燥肌、敏感肌の方のためのお風呂・温泉の入り方」をご覧ください。

②冬のエアコンによる空気の乾燥

冬のエアコンで部屋が乾燥してしまうことも乾燥肌を進ませます。

冬はもともと肌が乾燥しやすい上、部屋の湿度が下がるとさらに水分が奪われてしまいます。

また、暖房などでからだが温まると、乾燥によるかゆみがひどくなって乾燥性皮膚炎の原因になることがあります。

ほかにもコタツに長時間入ったり、電気毛布の使用も乾燥性皮膚炎を悪化させる原因になることがあります。

③化学繊維の下着

アクリルやナイロンなどの化学繊維は、木綿などに比べて摩擦を起こす可能性が高いため、乾燥肌の方が着るとかゆみを誘発することがあります。

つまり、乾燥性皮膚炎の原因になることがあるのです。

3)アトピー性皮膚炎などの皮膚の病気

アトピー性皮膚炎などでは、もともと天然保湿因子(NMF)のもととなるケラトヒアリン顆粒やフィラグリン、セラミドが少ないことがわかっています。

また、花粉症皮膚炎などでもバリア機能が低下しています。

高齢でなくても、これらの皮膚のバリア機能が低下した状態は、乾皮症や乾燥性皮膚炎になるリスクが高くなります。

<参考記事>

*ケラトヒアリン顆粒とは?バリア機能を支え紫外線から肌を守る!

4.乾燥性皮膚炎の治療

乾燥性皮膚炎では、皮膚科などを受診すると主に外用薬が使用されます。

治療に使われる医薬品は、症状によっていくつかの種類が処方されます。

乾燥性皮膚炎の治療薬は、医師や薬剤師の指示を守って使用することが大切です。

1)保湿剤による乾燥性皮膚炎の治療

乾燥性皮膚炎の基本的な治療薬は保湿剤です。

保湿剤には、ワセリン、尿素、ヘパリン類似物質などがあります。

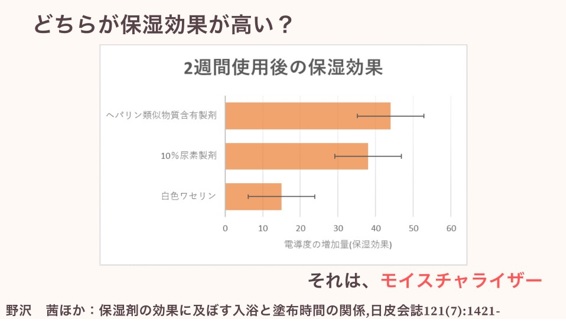

この中では、ヘパリン類似物質の保湿効果が高いというデータがあります。

<保湿剤の効果の比較>

ワセリンには、精製度の低い方から高い順に、黄色ワセリン、白色ワセリン、プロペト、サンホワイト(医薬部外品)があります。

ワセリンは、赤ちゃんの乾燥肌でも使えるほど刺激が少ない成分ですが、乾燥性皮膚炎には精製度の高い白色ワセリンやプロペトが使われます。

ヘパリン類似物質には、炎症を抑えるはたらきや血行を促進させる効果もあります。

「ヒルドイド」の製品名でよく知られていますが、ヒルドイドソフト軟膏、ヒルドイドクリーム、ヒルドイドローションがあり、季節や好みで使い分けが可能です。

たとえば、夏は、べたつきの少ないローションタイプのヒルドイドローションを使い、冬は、ヒルドイドソフトクリームを使うなどの方法があります。

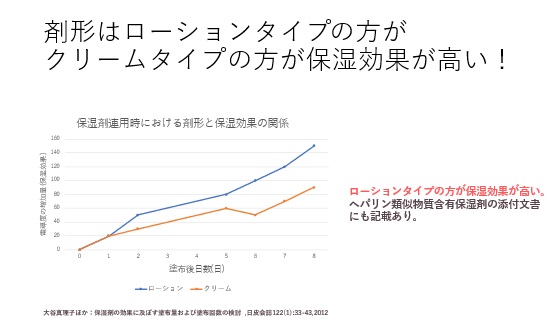

この中では、ヒルドイドローションの効果が高いというデータがあります。

<ローションとクリームの保湿効果の比較>

尿素は、保湿効果と肌を柔らかくするはたらきがあります。

しかし、尿素には刺激があるため、連用には注意が必要です。

ほかにもビタミンAやビタミンEの外用薬が使われることもあります。

2)湿疹やかゆみがひどい場合の治療

保湿剤だけで湿疹やかゆみが軽減しない場合は、ステロイド外用薬を用いることもあります。

この場合、使用するのは短期間で、炎症やかゆみが軽減すれば中止して保湿剤だけの治療に戻します。

また、痒みがひどい場合には、抗ヒスタミン剤や抗アレルギー剤の内服薬が用いられることもあります。

また、皮膚のかゆみは、糖尿病、痛風、慢性腎不全、慢性の肝障害などが原因の場合があります。

かゆみが続くような場合は、早めに皮膚科医を受診することをおすすめします。

5.軽度の乾燥性皮膚炎なら市販薬でも治療できる

乾燥性皮膚炎の症状がそれほどひどくない場合は、OTC薬(市販薬)でも治療が可能です。

目安としては、症状の範囲が、手のひら2~3枚分以内までが市販薬で治療できる範囲です。

ただし、薬5~7日間使用しても症状がよくならない、あるいは悪化した場合は、皮膚科や病院を受診しましょう。

ここでは市販薬の種類や有効成分をご紹介します。

1)乾燥性皮膚炎の市販薬の成分

乾燥性皮膚炎を治療する薬は、薬局で市販されています。

これらは、OTC薬とも呼ばれます。

おおむね皮膚科や病院で処方される医薬品とよく似た効能を持ちますが、効果は弱めな傾向にあります。

市販のステロイド外用剤を用いる場合は、成人であればストロングランクのステロイド外用剤を選びましょう。

軽度の乾燥性皮膚炎であれば、ステロイド外用剤による治療でたいていよくなります。

たとえば、次のような成分を配合しています。

①ワセリン

(白色ワセリン)

②抗ヒスタミン成分

(ジフェンヒドラミン、クロルフェニラミンなど)

③局所麻酔成分

(ジブカイン、リドカインなど)

④ステロイド成分

ステロイドにはたくさんの種類があり、効果の強弱によって5つのランクがあります。

代表的なステロイドは下表の通りです。

成人の場合は、ストロングクラスを選びましょう。

- 弱い(weak):プレドニゾロン、ヒドロコルチゾン酢酸エステルなど

- 普通(medium):プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル、トリアムシノロンアセトニドなど

- 強い(strong):ベタメタゾン吉草酸エステルなど

- とても強い(very strong):モメタゾンフランカルボン酸エステルなど

- 最も強い(strongest):クロベタゾールプロピオン酸エステルなど

2)乾燥性皮膚炎のOTC薬

製品としては、次のようなものがあります。

①パスタロンSEローション(佐藤製薬)

さっぱりとした使用感のミルキーなローションで、手が届きにくい背中や腰まわりに塗りやすいのがメリット。

抗ヒスタミン薬クロタミトンでかゆみをおさえます。

<有効成分>

尿素・ジフェンヒドラミン・クロタミトン・グリチルリチン酸ジカリウム・トコフェロール酢酸エステル

②キュアレアa (小林製薬)

使いやすいチューブタイプは、目元や口元にも使いやすいのがメリット。

刺激が少ない非ステロイド性ウフェナマートが炎症を鎮めます。

抗ヒスタミン薬のジフェンヒドラミンがかゆみを抑えます。

<有効成分>

ウフェナマート・ジフェンヒドラミン・グリチルレチン酸

③ヘパソフトプラス(ロート製薬)

乾燥性皮膚炎のかゆみや乾燥で白く粉が吹いた肌に使えます。

ヘパリン類似物質配合の医薬品で、ほかにも抗ヒスタミン薬や新陳代謝を促すパンテノール、温感神経にはたらきかけるクロタミトン配合。

<有効成分>

ヘパリン類似物質・パンテノール・ジフェンヒドラミン・クロタミトン

④ユースキンI(ユースキン製薬)

クリームタイプでもなじみやすいテクスチャーが特徴。

カサカサの荒れた肌でもしみない処方がメリット。

抗ヒスタミン薬、抗炎症成分、保湿成分をバランスよく配合。

<有効成分>

クロタミトン・ジフェンヒドラミン・グリチルレチン酸・イソプロピルメチルフェノール・ビタミンE酢酸エステル

⑤メソッド WOクリーム(ライオン)

クリームタイプでもなじみやすいテクスチャーが特徴。

また、非ステロイド成分配合なので、ステロイドを吸収しやすいデコルテラインのケアにも使いやすいことがメリットです。

抗炎症成分アラントインも配合。

<有効成分>

ジフェンヒドラミン・クロタミトン・ウフェナマート・アラントイン

6.膚炎の予防や進行予防のセルフケア

乾燥性皮膚炎の予防や進行予防のセルフケアは、日頃からの生活習慣が大切です。

1)入浴に気を配る

入浴は39〜40℃のぬるめにして、15分以内にしましょう。

また、ボディソープは、アミノ酸系や弱酸性の肌に優しいタイプがおすすめです。

よく泡立て、皮膚を刺激せず優しく洗うことが予防に大切です。

お風呂から上がったら、10分以内をめどに保湿剤を塗りましょう。

2)部屋の湿度を保つ

冬は暖房で部屋が乾燥しがちです。

室内の乾燥を防ぐためには、加湿器を湿度60%程度に設定しましょう。

加湿器がない場合は、水を入れたボウルなどを部屋に置いたり、洗濯物の部屋干しなどでカバーしましょう。

3)肌着は綿製品がおすすめ

肌着は、化学繊維ではなく、保湿性があり滑らかで摩擦の少ない木綿素材がおすすめです。

また、肌がチクチクする衣類やゴワゴワを感じる衣類は避けましょう。

優しい天然素材で、自分が着ていて刺激を感じない下着・衣類を選びましょう。

4)皮膚を掻かない

かゆみがあってもできるだけ皮膚を掻かないようにしましょう。

掻くことで皮膚はダメージを受けたり、さらにかゆみが増します。

また、爪も短く切って清潔に保ちましょう。

5)アンチエイジングを意識した正しい生活習慣

乾燥肌を防ぐ食べ物やセラミドを増やす食べ物を意識的に摂ることもおすすめです。

一方、お酒(アルコール)や刺激の強い物や辛い物を摂りすぎると、体温が上がり、かゆみがひどくなるので控えましょう。

また、睡眠時間を十分に取ることや笑顔で生活することでストレスを少なくすることも免疫を高めます。

これらはアンチエイジングにつながる生活習慣であり、乾燥肌の改善や乾燥性皮膚炎の予防にもつながります。

<参考記事>

7.ボディの乾燥肌対策も大切

乾燥性皮膚炎は、おもに60歳以上に多い皮膚疾患ですが、その前からしっかり乾燥肌対策を行い、お肌の保湿力を高めておくことが予防になります。

顔は美容液や保湿クリームでスキンケアやエイジングケアをしっかり行われる方も多いと思います。

もちろん、顔のケアはとても大切ですが、あわせてボディの乾燥肌対策をしっかり行いましょう。

ワセリンやシアバター、スクワランなどの水分の蒸発を防ぐエモリエント成分や、バリア機能を守るセラミド(特に、ヒト型セラミド)を配合したボディクリームで乾燥肌を予防することも大切です。

もちろん、夏の乾燥肌対策でべたつきが嫌な場合には、コラーゲンやヒアルロン酸などのヒューメクタントを配合したローションを使うのも有効です。

また、先ほど挙げた乾燥性皮膚炎の予防や進行予防のセルフケアに加えて、次の点にも注意しましょう。

8.乾燥性皮膚炎に関するよくある質問

Q1.乾燥性皮膚炎は化粧品の保湿剤で治りますか?

化粧品の保湿剤で乾燥性皮膚炎は治りません。

化粧品の保湿剤は、肌が病気でない場合のスキンケアやエイジングケアに使うアイテムです。

Q2乾燥性皮膚炎はオロナイン軟膏で治りますか?

オロナイン軟膏で乾燥性皮膚炎は治りません。

オロナインH軟膏は、殺菌効果に優れたクロルヘキシジングルコン酸塩配合の皮膚疾患・外傷治療薬です。

すりきずや軽いやけど、にきびやひび、あかぎれなど12種類の効能・効果がある第2類医薬品です。

しかし、乾燥性皮膚炎や乾皮症には効能・効果がありません。

Q3.乾燥性皮膚炎とアトピー性皮膚炎の違いは何ですか?

乾燥性皮膚炎もアトピー性皮膚炎も、肌の乾燥やバリア機能が低下している点では共通しています。

アトピー性皮膚炎は、強いかゆみのある湿疹が認められ、そして「アトピー素因」をもちます。

一方、乾燥性皮膚炎は、原因を特定しない肌の乾燥によるかゆみなどを伴う肌の症状です。

Q4.乾燥性皮膚炎はどのくらいで治りますか?

軽度の乾燥性皮膚炎であれば、保湿剤だけでも、3日から1週間以内で症状が改善します。また、炎症がある阿合は、ステロイド外用剤による治療で1週間以内に症状が改善します。

しかし、乾燥性皮膚炎が重症化した場合は、症状の改善に1週間以上かかることが多いです。

Q5.乾燥性皮膚炎の応急処置は?

かゆみがひどく我慢できない場合は、「冷やす」ことをおすすめします。 患部を冷やすことで、知覚神経の興奮を鎮めることができます。そのため、乾燥性皮膚炎によるかゆみが軽くなります。

氷や保冷剤をタオルやハンカチに包んで、患部に刺激を与えない様に優しく冷やしましょう。

9.まとめ

乾燥性皮膚炎の原因と症状、対策、予防や治療についてご紹介しました。

いかがだったでしょうか?

乾燥性皮膚炎は、60歳以上の高齢の方に多い乾燥で、赤みなどの湿疹の症状がみられる皮膚の病気。

症状が治まらない場合は、薬局でも市販薬を買うこともできます。

それでも不安がある場合は、早めに皮膚科などを受診して治療することが大切です。

また、症状が和らいでもスキンケアやエイジングケア、肌の乾燥を防ぐ日常生活で予防したり、進行を抑える対策が大切です。

この記事「【皮膚科医監修】乾燥性皮膚炎と乾燥肌の違い・症状や原因と治療」が、エイジングケア世代の皆様のお役に立てば幸いです。

著者・編集者・校正者情報

(執筆:株式会社ディープインパクト 代表取締役 富本充昭)

ナールスエイジングケアアカデミー編集長

京都大学農学部を卒業後、製薬企業に7年間勤務の後、医学出版社、医学系広告代理店勤務の後、現職に至る。

医薬品の開発支援業務、医学系学会の取材や記事執筆、医薬品マーケティング関連のセミナー講師などを行う。

一般社団法人化粧品成分検定協会認定化粧品成分上級スペシャリスト。

著作(共著)

KOLドクターの的確な人選と良好な関係作りのコツ

(編集・校正:エイジングケアアカデミー編集部 若森収子)

大学卒業後、アパレルの販促を経験した後、マーケティングデベロッパーに入社。ナールスブランドのエイジングケア化粧品には、開発段階から携わり、最も古い愛用者の一人。

当社スタッフの本業は、医学・薬学関連の事業のため、日々、医学論文や医学会の発表などの最新情報に触れています。

そんな中で、「これは!」という、みなさまの健康づくりのご参考になるような情報をご紹介したり、その時期に合ったスキンケアやエイジングケアのお役立ち情報をメールでコンパクトにお届けしています。

ぜひ、ご登録をお待ちしております。

▶キレイと健康のお役立ち情報が届く、ナールスのメルマガ登録はこちらから

nahlsエイジングケアアカデミーを訪れていただき、ありがとうございます。

nahlsエイジングケアアカデミーでは啓発的な内容が中心ですが、

ナールスコムでは、ナールスブランドの製品情報だけでなく、

お客様にご参加いただいた座談会や

スキンケア・エイジングケアのお役に立つコンテンツが満載です。

きっと、あなたにとって、必要な情報が見つかると思います。

下記から、どうぞ。

ナールスゲン配合エイジングケア化粧品なら「ナールスコム」

SNS Share

\ この記事をシェアする /